Capital social de las bases de rondas campesinas de la sectorial San Lorenzo y la democracia participativa

Social capital of the grassroots peasant patrols of the San Lorenzo sector and participatory democracy

Marco Humberto Sifuentes Chuquimango

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú

https://orcid.org/0009-0008-8746-986X

Recibido 11/02/2024

Aprobado 14/03/2024

Publicado 08/04/2024

Resumen

En el presente artículo el autor observa que las 09 rondas campesinas o bases de ronda (1er nivel orgánico consolidadas desde 1984), que pertenecen a la Sectorial San Lorenzo (comité que lidera y agrupa a las 09 bases ronderiles), perteneciente al distrito de Florida, provincia de Bongará, región Amazonas, surcaron percances con las autoridades locales respecto al desarrollo de sus centros poblados; siguen siendo acosados por el poder judicial por la confrontación al crimen organizado; a pesar de tener bajos niveles de instrucción educativa y socioeconómicos, etc. Al no existir investigaciones que expliquen la fuerza vital que impulsa a esta organización social aún vigente, se busca comprender el capital social de las bases ronderiles y el fortalecimiento de la democracia participativa en la sectorial San Lorenzo. Se optó por un enfoque Cualitativo, de método inductivo, nivel descriptivo de diseño hermenéutico de tipo fenomenología eidética. Se aplicó la entrevista como técnica y como instrumento la guía de entrevista, siendo aplicado a un total de 16 personajes ronderiles; se encontró que el capital social de las bases ronderiles se afianza en el derecho consuetudinario que a su vez interioriza elementos esenciales como la confianza, cooperación, valores éticos y democráticos, que aportan al fortalecimiento de la democracia participativa de la sectorial San Lorenzo ya que desde su núcleo o bases de ronda practican la democracia directa ronderil, pero en su interlocución con el estado y sociedad, incursionan de manera activa a través de la democracia participativa. Por tanto, se concluye que el capital social de esta sectorial ronderil es asertivo en el plano sociopolítico del distrito, ya que auspician mejores escenarios de participación ciudadana, desarrollo y paz en sus territorios.

Palabras clave: Capital social, bases de ronda, sectorial ronderil, derecho consuetudinario, democracia directa ronderil.

ABSTRACT

In this article the author observes that the 09 peasant patrols or patrol bases (1st organic level consolidated since 1984), which belong to the San Lorenzo Sectorial (committee that leads and groups the 09 patrol bases), belonging to the district of Florida, province of Bongará, Amazonas region, suffered mishaps with the local authorities regarding the development of their population centers; they continue to be harassed by the judiciary for the confrontation with organized crime; despite having low educational and socioeconomic levels of instruction. In the absence of research to explain the vital force that drives this social organization still in force, we seek to understand the social capital of the grassroots and the strengthening of participatory democracy in the San Lorenzo sector. We opted for a qualitative approach, inductive method, descriptive level of hermeneutic design of eidetic phenomenology type. The interview was applied as a technique and the interview guide as an instrument, being applied to a total of 16 ronderiles characters; It was found that the social capital of the ronderil bases is strengthened by customary law, which in turn internalizes essential elements such as trust, cooperation, ethical and democratic values, which contribute to the strengthening of participatory democracy in the San Lorenzo sector, since from its nucleus or round bases they practice direct ronderil democracy, but in their interlocution with the state and society, they actively participate through participatory democracy. Therefore, it is concluded that the social capital of this sectorial group is assertive in the socio-political level of the district, since they sponsor better scenarios of citizen participation, development and peace in their territories.

Keywords: Social capital, round bases, Sectorial ronderil, customary law, direct democracy ronderil.

Introducción

El presente artículo parte analizando los hechos históricos respecto a esta organización social que surgió en la región Cajamarca en 1976, en el centro poblado de Cuyumalca - Chota, actualmente denominada y reconocida como rondas campesinas; este modo organizacional que inspiró a todo el País, también tuvo acogida en la región Amazonas que para 1982 se observan las primeras bases ronderiles por la provincia de Utcubamba, y de manera particular para el caso del distrito de Florida, llega en los años 83 y 84, junto a los primeros migrantes cajamarquinos, quiénes observaron en el distrito de Florida un estado de Anarquía destructiva, por lo que lograron consolidarse como dirigentes fundadores de las primeras bases ronderiles como San Lorenzo, el Chido, Vista Florida, etc., luego para mayor representatividad ante las autoridades locales sobre los problemas de cada sector consolidaron la sectorial San Lorenzo y demás niveles orgánicos ronderiles.

A raíz del análisis de la situación problemática observada desde el siglo pasado, se anotan problemas endógenos manifestados en bajos niveles de instrucción educativa, altos niveles de pobreza económica, deserción de integrantes ronderiles, etc. y exógenos como acoso jurídico por parte de la justicia ordinaria, confluencia cultural, marginación institucional hacia las rondas campesinas, represalias por la confrontación a los problemas sociales, indiferencia participativa de la ciudadanía de zona urbana, etc. desde aquí parte un nuevo hito respecto al objeto de estudio que serían las 09 bases de ronda (1er nivel orgánico) que están situadas geográficamente en las zonas aledañas (zona rural) de la localidad de Pomacochas, capital del distrito de Florida así mismo pertenecen a la sectorial San Lorenzo (comité que agrupa y representa a las 09 bases de ronda), por tanto, desde un análisis sociológico en relación al capital social que empezaron a construir como organización ronderil y que hoy sigue vigente, se plantea la incógnita ¿cómo influye el capital social de las rondas campesinas en el fortalecimiento de la democracia participativa de la sectorial San lorenzo en el distrito de Florida? a fin de evidenciar la importancia del capital social aún cultivado en las organizaciones sociales del área rural desde una perspectiva sociológica, para buscar comprender la influencia del capital social de las bases ronderiles en la democracia participativa de la sectorial San Lorenzo en el distrito de Florida. Se plantea el objetivo general: comprender la influencia del capital social de las bases de rondas campesinas en la democracia participativa de la sectorial San Lorenzo en el distrito de Florida 2023.

Por tal razón, las teorías que facilitan el análisis sociológico se acogen al estructural funcionalismo planteadas por Talcott Parsons (1950) respecto a su obra el sistema social, donde da cuenta que las organizaciones sociales tienen funcionalidad biológica, no sin antes cumplir requisitos indispensables, para promover una simbiosis sistemática entendida como la capacidad de un organismo social de enfrentar desafíos del quehacer cotidiano, de manera articulada con sus comuneros y otras sistemas exógenos, según sus cosmovisiones, el autor menciona los mecanismos y procesos que regulan la conducta de una sociedad: lo formal e informal. Estos mecanismos contribuyen a demostrar si las rondas campesinas promueven el orden en la sociedad florideña, y el cómo se constituyen como una organización social con plena funcionalidad biológica.

También se acoge el aporte Durkheniano quien en su obra sobre la división del trabajo social da cuenta del sistema orgánico y el tipo de solidaridad que dan vidas las sociedades según sus respectivas sanciones; sostiene que el tipo de solidaridad social dentro de una sociedad determina los tipos de derechos que tienen los individuos; por ejemplo en el distrito a través de esta teoría se demostraría como se constituye el sistema orgánico ronderil y el tipo de solidaridad predominante en las bases ronderiles de la sectorial “San Lorenzo”.

Respecto al capital social al no existir un concepto universal para poder dar cuenta del tipo y fines del capital social que cultivan las organizaciones rurales, se cita a Bourdieu (2006) quien señala que el capital social es un activo acumulable similar a un activo económico; Robert Putnam en sus estudios comparativos sobre capital social realizados en Italida concluye que para fortalecer los niveles de confianza, las sociedades deben estar organizadas de manera horizontal sin olvidar sus tradiciones cívicas, por tanto, el capital social es un activo histórico que se acumula por las iniciativas organizativas de cada individuo; J. Coleman (1997), en contraposición a Bourdieu, argumenta que el capital social es un recurso imprescindible para todas aquellas personas y grupos que no tienen acceso a los privilegios de la élite, son los valores individuales que fortalecen las redes de cooperación y confianza, por tanto, finaliza diciendo de que este recurso le pertenece a las personas como producto de sus relaciones interpersonales, facilitando el grado de coordinación y cooperación.

Sobre el capital social Comunitario, con su máximo exponente: Durston (2000), señala que es la esencia informal de todas las instituciones que apuntan a colaborar por el bien común. Esta es la expresión de las instituciones complejas, con ambiente de cooperación y gestión. Ya que demuestra la interiorización de estructuras y normas que mantienen firme o sólida la cooperación grupal. En síntesis, este capital social se desarrolla según las relaciones interpersonales que susciten, también se suma las estructuras según sus normas, y sanciones. Todos estos aportes permiten dar cuenta del tipo de capital social que desarrollan las organizaciones ronderiles y se visualizará en los diagramas de análisis.

Respecto a la democracia participativa se citan los aportes de Pateman (1970), en su obra "Participación y Teoría Democrática", estudia la participación ciudadana y democracia. A través de este texto, examina agudamente las teorías democráticas tradicionales y propone un enfoque alternativo centrado en la participación ciudadana, juzga la concepción liberal clásica de la democracia, basado en la noción de ciudadanía como una membresía formal y facultad de derecho al voto como principal medio de participación política, esta concepción limitada de la democracia olvida las desigualdades de poder y las estructuras de dominación existentes en los estratos sociales, excluyendo a los grupos marginales como mujeres, pobres y las minorías; perpetuando las desigualdades existentes; en este sentido se observará el ideario democrático de las bases ronderiles y de qué manera fortalecen la democracia participativa.

Así mismo, Sousa S (2006), aborda el ideal de la democracia participativa como una forma de ampliar y fortalecer la democracia representativa existente; puntualiza que la democracia representativa tradicional tiene limitaciones y deficiencias, ya que a menudo excluye a ciertos grupos sociales, limitando la participación y acto de valorar cuanti y cualitativamente las decisiones, por tanto, propone la democracia participativa como un modelo alternativo que busca involucrar a los ciudadanos en las decisiones y agendas políticas a través de las organizaciones sociales, considerados como actores fundamentales para la transformación y democratización de la sociedad, ya que desempeñan un papel crucial en la conquista por la justicia social y la transformación política. Con este aporte teórico se buscará confirmar si las organizaciones ronderiles son organizaciones sociales con fines de justicia social y desarrollo comunitario.

También es preciso citar los intentos de interlocución de las organizaciones ronderiles con el estado peruano y de manera específica con la justicia ordinaria, ya que aún se manifiestan brechas significativas en un país reconocido constitucionalmente como pluricultural, por tanto, es menester considerar que el estado peruano por medio del Ministerio de Cultura (2015), pg. 25, a través de la transversalización de la democracia con el enfoque de la interculturalidad y el paradigma en la ética y política busca reconocer la diversidad cultural para impulsar ciudadanía intercultural basada en el diálogo y aplicación diferenciada, considerado uno de los hitos fundamentales en la consolidación de una sociedad democrática. Por lo que busca desplazar el interculturalismo funcional (canaliza un diálogo sin considerar las jerarquías culturales) por un interculturalismo crítico (busca eliminar las jerarquías culturales para entablar un diálogo horizontal); esta iniciativa de políticas públicas contribuye a reconocer el grado de interculturalidad que tienen las organizaciones ronderiles no solo en sus sectores, sino también con el estado peruano.

Respecto a ciertos antecedentes que puntualizan el tema de investigación, Lozano S (2018) en su tesis doctoral sobre el desarrollo y los efectos del capital social en el conocimiento compartido y confort psicológico, concluye que el capital social tiene un lado siniestro por efectos de interrelaciones conflictivas, dificultando la transmisión de los conocimientos, sin embargo, por el lado providente, al poner en valor la importancia de impartir los conocimientos a través de actitudes altruistas, y condimentos como solidaridad e identidad colectiva, auspician un buen clima de bienestar psicológico.

Zurita (2018) desde la percepción de los vecinos que colaboraron en el proyecto preventivo de la colina La Pólvora, concluyó que la participación tiene un papel importante en edificación del capital social, esto se visualiza en los círculos de familiaridad construidos, es así que toda iniciativa planteada desde el estamento del estado, debe considerar todo este abanico de cualidades hacia particularidades unívocas de los poblados objetivos a desarrollar.

Quinto I. & Soriano R (2019) sobre los resultados del capital social en el avance comunitario del sector Sallahuachac, periodos 2016 y 2018, plantea la hipótesis de que los recursos humanos y organizativos facilitan el desarrollo sostenible de este anexo y a través de su principal muestra “los dirigentes”, que no confían en la voluntad del gobierno local a pesar de tener una agenda concertada de desarrollo comunal; enfatizaron sus cualidades de liderazgo y unidad en la comunidad logrando fortalecer su capital social, concretizado en mejoras de carreteras y capacidad productiva en el sector agrícola.

METODOLOGÍA

El presente artículo sigue los lineamientos de un enfoque Cualitativo, de método inductivo, nivel descriptivo de diseño Hermenéutico de tipo fenomenología eidética.

Tipo: Fenomenología Eidética

Dentro del tipo de estudio cualitativo fenomenológico entendido como el estudio de los significados vividos, se da cuenta de que existen dos escuelas, por lo que se sigue los lineamientos del estudio eidético, que describe el significado de las experiencias a partir de una visión de quienes lograron experimentar en un contexto situacional que el estudio invoca. En tal sentido el investigador tiene que dejar de lado sus percepciones, para centrarse en el caso, Zichi Cohen y Omery (2003). Citado de Monje Álvarez (2011).

![]()

![]() M

O

R

M

O

R

M = Muestra del estudio.

O = Observación del fenómeno social.

R= Resultados.

Se acoge esta metodología de investigación en el presente artículo a fin de evidenciar que el capital social cultivado en las bases ronderiles de la sectorial San Lorenzo, dan forma a un organismo biológico con responsabilidad social.

Población y muestra

El presente estudio tiene como población u objeto de estudio a las 09 bases ronderiles que pertenecen a la sectorial San Lorenzo.

Muestra

Son un total de 16 personas entrevistadas que involucra a 09 presidentes de las bases ronderiles, 01 dirigente de la sectorial San Lorenzo, 02 dirigentes de la federación provincial, regional y 04 consultores ronderiles (exdirigentes ronderiles a quiénes se les consulta por el grado de experiencia en la organización).

Técnicas e instrumentos

Técnicas

La entrevista a profundidad (semiestructurado), de acuerdo con Richards, et al (1992: 303), es "una conversación intencionada entre el investigador y las personas con el motivo de recopilar contenido para la investigación".

Instrumento

La guía de entrevista como herramienta de observación de campo a través del análisis de casos, es decir, sirve para estructurar la entrevista, a través de temas y preguntas previstas que facilitarán mantenerse enfocados en el tema de estudio.

Equipos y materiales

Se hizo uso del programa ATLAS TI para procesar los datos recogidos y conocer el impacto a través de diagramas del capital social de las bases de rondas campesinas sectorial San Lorenzo, en la democracia participativa del distrito de Florida.

Principales limitaciones

La investigación sigue los lineamientos de un enfoque cualitativo y tiene como materia prima los testimonios de los dirigentes y consultores ronderiles; dada la magnitud de las dimensiones que direccionó la investigación, es pertinente considerar incorporar una metodología mixta, que involucre por un lado encuestas para conocer estadísticamente la correlación del capital social generado por esta sectorial ronderil y la democracia participativa en respecto al nivel de interculturalidad crítica. Convocar y desarrollar focus group a través de una guía de entrevista no solo con los dirigentes de cada base de ronda, sino también involucrar a otros personajes representativos del distrito, autoridades locales, jefe de la PNP, sacerdote, fiscal, jueces (Letrado y no letrado), dirigentes de barrio, etc.; para recopilar y triangular el contenido respecto al tipo de democracia y capital social que se cultiva en las bases ronderiles en el distrito según la confluencia de todos los actores sociales, a fin de reconocer la loable labor y filosofía de vida que impulsa las rondas campesinas en la consolidación de una ciudadanía intercultural, en esta parte de la región.

RESULTADOS

Frecuencia de palabras

Del total de 16 dirigentes entrevistados, de las bases de ronda de la sectorial San Lorenzo, consultores y niveles orgánicos, se observa que el término más usado es organización, luego le sigue términos como compromiso, justica, desarrollo, compañeros, respecto, etc.

Figura 01: Frecuencia de palabras

Nota: Elaboración con ATLAS.ti, con base en la recurrencia de palabras de la colección analizada

Red - Mecanismos de Participación social

Del total de 16 dirigentes entrevistados, se visualiza en el gráfico 02 que a través de la interacción comunitaria de los ronderos, fusionaron su historia personal con la organizacional, es decir, podemos asociar aspectos como inclusión de género, trabajo ad honoren, acoso jurídico, indiferencia participativa del pueblo, sin embargo, la adaptabilidad social que la organización ronderil participa del desarrollo comunitario y/o preserva la seguridad en sus sectores.

Figura 02: Red - Mecanismos de Participación

Nota: Esquema elaborado con ATLAS.ti con base en la codificación realizada

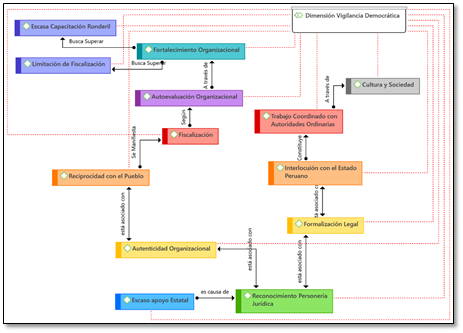

Red – Vigilancia Democrática

Del total de 16 dirigentes entrevistados, se denota que el reconocimiento de la personería jurídica se da a través de la constitución y su ley general, esto permitió, por un lado, gozar de autenticidad como organización ante la sociedad, dando inicio a un principio de reciprocidad; la organización ronderil fiscaliza cada espacio de su sector, pero también se autoevalúa para fortalecer sus deficiencias como organización.

Por otro lado, respecto a la formalización legal, las rondas campesinas quedan facultadas para cooperar o ser interlocutores con el Estado a través de las autoridades ordinarias, pero respetando los idearios de su cultura y sociedad.

Figura 03: Red – Vigilancia Democrática

Nota: Esquema elaborado con ATLAS.ti con base en la codificación realizada

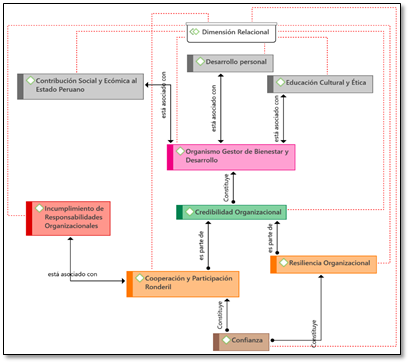

Red Capital social – Relacional

Del total de 16 dirigentes entrevistados, se denota que los beneficios o recursos que se producen a partir de las interacciones (Capital social relacional), observamos que todo parte desde la confianza que hay entre los integrantes ronderiles que genera la cooperación y participación ronderil de la sectorial San Lorenzo, aunque hay casos de incumplimiento de estos deberes, pero si se suma la resiliencia organizacional, dan pie a la credibilidad que tienen como organización, constituyéndose como un organismo gestor de bienestar y desarrollo, a nivel individual aporta en el desarrollo personal, a nivel social aporta en la educación cultural y ética; así mismo también aporta al estado, reduciendo el índice de inseguridad ciudadana, gestión de recursos, etc.

Figura 04: Red Capital social – Relacional

Nota: Esquema elaborado con ATLAS.ti con base en la codificación realizada

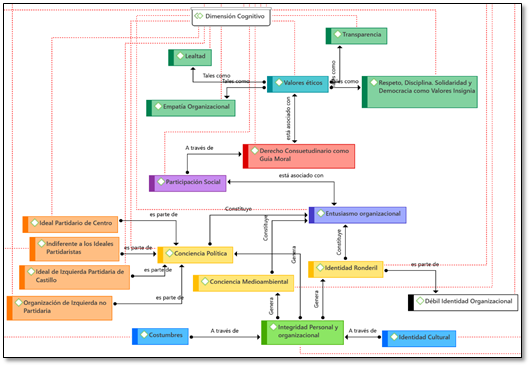

Red Capital social - Cognitivo

Del total de 16 dirigentes entrevistados, el esquema de conocimientos, creencias de valores y normas, es decir, la comprensión colectiva sobre su entorno (Cosmovisión), denominado a efectos de la investigación, capital social cognitivo, se observa según el gráfico 05, que a partir de las costumbres que se ha ido incorporando en cada sector y a través de la integridad personal que tiene cada integrante ronderil han ido generando una identidad cultural que hasta ahora sigue transmitiéndose en un sentido de pertenencia en sus respectivas bases de ronda (Identidad ronderil); esto ha ido generando conciencia política (algunos son partidarios de la izquierda y otros se consideran independiente), conciencia medioambiental; al superar y tener claro sus diferencias ha generado un entusiasmo organizacional que se ha traducido en un participación activa en la sociedad, pero por medio de los lineamientos del derecho consuetudinario, donde tiene como esencia valores como: transparencia, lealtad, empatía organizacional y demás valores éticos.

Figura 05: Red Capital social - Cognitivo

Nota: Esquema elaborado con ATLAS.ti con base en la codificación realizada

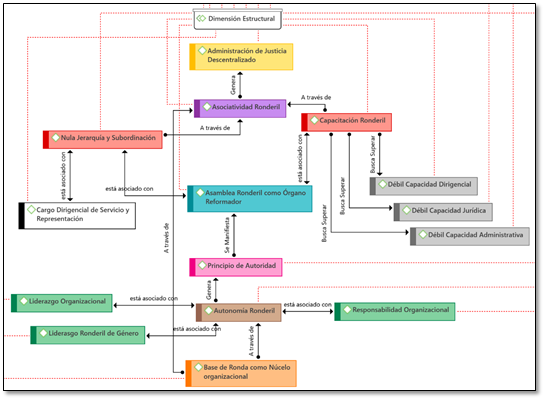

Red Capital social – Estructural

Del total de 16 dirigentes entrevistados, se observa que la forma de conexión entre los integrantes ronderiles, según sus roles y funciones dentro de la organización ronderil como principal estructura; todo parte o nace en la base de ronda como núcleo organizacional. Pero cada base ronderil, es totalmente autónoma en las decisiones que toman para su sector, es decir, los niveles orgánicos superiores y los dirigentes no tienen mando ni comando (nulo autoritarismo o jerarquía de mandos), al contrario, solo ejecutan o representan.

Para el caso de la administración de justicia, si a nivel de base no se logra la conciliación, ésta, invita a otra base ronderil para que contribuya desde la asamblea en la solución del conflicto, y si no se logra conciliar, pues a través de un oficio se deriva el caso a la base sectorial; a esto se refiere la asociatividad ronderil, de esta manera practica la descentralización sobre la aplicación de la justicia especial, además también, gestionan y dan vida a la democracia participativa.

Figura 06: Red Capital social – Estructural

Nota: Esquema elaborado con ATLAS.ti con base en la codificación realizada

Esquema Organizacional – Sectorial San Lorenzo

Según el testimonio del actual presidente sectorial y corroboración por medio de la visita a todos los dirigentes que pertenecen a la sectorial de San Lorenzo, para el presente trabajo de Investigación, se observa que esta sectorial está constituida por 09 bases de ronda y según su padrón de ronderos son: El Porvenir (42 ronderos), Vista Alegre (15 ronderos), Nuevo Gualulo (51 ronderos), San Lorenzo (34 ronderos), Vista Florida (45 ronderos), Santa Rosa (47 ronderos), Corazón Yacu (30 ronderos), Vista Hermosa (21 ronderos) y El verde (35 ronderos), que a pesar de estar en otro distrito, se ha unido o forma parte de la jurisdicción de la sectorial San Lorenzo.

Además, es importante resaltar que recientemente, hace menos de un mes, se logró consolidar una nueva base de ronda denominada “Fichag”; esta no se ha considerado en la investigación debido a su reciente consolidación.

Por tanto, del conjunto ronderil, de las 09 bases de ronda, sin perder su autonomía y compromiso organizacional, se unifican bajo la sectorial denominada “San Lorenzo”.

Esquema organizacional de las rondas campesinas a nivel regional

Las bases ronderiles a nivel organizacional, parten desde un principio unificador que es la base de ronda, normalmente surge desde los anexos, caseríos, sectores; es así que, citando a su estatuto regional de rondas campesinas, nativas y urbanas de la región Amazonas (ROCANAUR), aprobado el año 2023 a través de un congreso regional realizado en la provincia de Bongará, distrito de Florida, Pomacochas; se señala respecto a su estructura orgánica, que:

En el capítulo V de la constitución y prestación ronderil, en el artículo 08: que las organizaciones de rondas campesinas de cualquier sector, centro poblado, etc. se constituye de acuerdo a la mayoría simple del total de ciudadanos que dispongan de la capacidad de ser ronderos dentro de sus sectores, por lo que la ronda comunal solo está subordinada a su comunidad.

Figura 07: Esquema organizacional de las rondas campesinas – Nivel Regional

Nota: Esquema elaborado con ATLAS.ti con base en la codificación realizada

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La presente investigación busca comprender el capital social de las bases ronderiles y el fortalecimiento de la democracia participativa de la sectorial San Lorenzo en el distrito de Florida, se pudo evidenciar que:

Este ideal y modelo organizacional ronderil aún vigente, desde 1983 y 1984, al sentir la presión y acoso de la justicia ordinaria (Policía, jueces y fiscales), gestaron la creación de los niveles orgánicos contemplados en su propio estatuto interno para buscar tener representación y mejor coordinación con otras autoridades locales y/o regionales, respecto a la seguridad ciudadana y el desarrollo de sus sectores.

Desde una mirada sociológica y como parte de una metáfora biológica, señalo que el capital social de las bases ronderiles respecto a la estructura y funcionalidad va desde la “base de ronda como célula básica o primaria”, a nivel organizacional se constituye a través de su núcleo denominado la asamblea ronderil junto a su comité de dirigentes (autonomía ronderil); su membrana celular serían los niveles orgánicos, tales como la federación distrital, provincial y regional, que dan forma y contacto a esta célula social con otras células sociales que forman parte del esquema del país; y su citoplasma sería el derecho consuetudinario, la confianza, valores éticos, e integridad personal y organizacional que siguen cultivando.

El resultado del gráfico 02, denota que las bases ronderiles dan vida a la democracia participativa en el distrito, a partir del reconocimiento Poblacional e interacción comunitaria, la organización ronderil se constituye como un agente de cambio social, no al sobreponerse o constituirse como una organización radical que ponga en jaque el principal contrato social (Constitución política), sino que, por los vacíos y espacios que el estado como entidad promotora de igualdad y desarrollo, no ha logrado llegar a los rincones del país, por ello, la organización ronderil por su adaptabilidad social, promueve el desarrollo y pacificación de sus sectores, en palabras de don Valqui M. (2023), señala: las organizaciones campesinas de ronderos existe porque sienten el deseo de una verdadera justicia, sienten el deseo de ser escuchados, sienten que su organización les da la oportunidad de poder participar, corregir algunos desajustes que puedan presentar algunos compañeros y compañeras y frente a los hechos que el Estado a veces no considera corregir.

El tejido organizacional que facilita por un lado la convivencia y respecto al aparato constitucional y división de poderes del estado, se demuestra con los lineamientos que tiene en su matriz el derecho consuetudinario como la defensa de los derechos esenciales de la persona y el ciudadano, además la organización tiene facultad fiscalizadora y promotora del progreso y por otro lado, por la amplia cobertura de protección y gestión del desarrollo, se da la intención de representatividad voluntaria, es decir, los dirigentes tienen cargos de servicio, que hacen llegar la problemática de sus territorios; a través de los gráficos 6, 7 y 8 se evidencia la estructura orgánica de la sectorial San Lorenzo y el esquema regional al que da vida; está constituida por nueve bases ronderiles tales como: El Porvenir, Vista Alegre, Nuevo Gualulo, San Lorenzo, Vista Florida, Santa Rosa, Corazón Yacu, Vista Hermosa; El verde. Y está por debajo de la federación distrital, provincial y regional.

Estos resultados son ratificados por Zurita, (2018). Plantea que el capital social se alimenta de la participación social ya que facilita la construcción de ambientes saludables.

El proceso histórico de las bases ronderiles de la sectorial San Lorenzo coincide con el aporte teórico de Durkheim ya que son sociedades de mediana división de trabajo, por lo que aplica la solidaridad social Orgánica, es decir, las bases ronderiles, han impedido que este sector se desintegre y caiga en los márgenes de lo llamado “anomia”, por la aplicación del derecho consuetudinario aún preservan la paz, además coincide con el derecho restitutivo; donde solo hay sanciones para los que cometen delitos (Principio de justicia ronderil).

Según esta visión teórica, sería una organización de solidaridad orgánica dando cuenta de que cada individuo es autónomo, pero requiere integrarse para desarrollarse, por lo que practican el derecho restitutivo.

Es decir, el tejido organizacional que facilita por un lado la convivencia y respecto al aparato constitucional y división de poderes del estado, se demuestra con los lineamientos que tiene en su matriz el derecho consuetudinario como la defensa de los derechos esenciales de la persona y el ciudadano, además la organización tiene facultad fiscalizadora y promotora del progreso y por otro, por la amplia cobertura de protección y gestión del desarrollo, se da por la intención de representatividad voluntaria, es decir, los dirigentes tienen cargos de servicio, y hacen llegar la problemática de sus territorios en sus asambleas matutinas. (no tienen mando ni comando).

Las bases ronderiles de la sectorial San Lorenzo como parte del esquema organizacional ronderil regional (Amazonas), ejercen su autonomía a través de dos tipos de democracia; a nivel de base ronderil, ejercen y practican la democracia directa; a nivel de sectorial, y federaciones ronderiles ejercen la democracia participativa; a nivel social (como parte del aparato de la democracia representativa imperante), fortalecen su participación e interlocución con la sociedad y el estado como organización a través de los principios de la democracia participativa, tal y como teoriza Pateman y de Sousa en sus respectivos aportes. Por otro lado, sobre Bakunin, solo admitió el aporte que brinda respecto al modo organizacional denominado “Federación”. Las bases ronderiles están organizadas bajo esta estructura, además, los directivos ejercen el cargo, en un sentido altruista, sacrificando su tiempo y recursos personales. Añade Medina A. (2023), “a veces cuando salimos a gestionar y falta los recursos económicos, nosotros mismos tenemos que poner de nuestros bolsillos”.

Los esquemas de las figuras 04, 05 y 06, se demuestra que las bases ronderiles se han constituido como gestores del desarrollo rural, manifestado en el desarrollo y empoderamiento personal, contribución a la educación cultural y ética y sobre todo, contribuyen al estado peruano de manera económica y social; por la práctica de valores a nivel organizacional como el derecho consuetudinario, valores éticos como la lealtad, transparencia, empatía organizacional, y a nivel personal se consignan valores como el respecto, la disciplina, solidaridad y democracia.

En tanto, edifican un modelo de representatividad rural a través de sus dirigentes de servicio (cargo dirigencial por 1 año), es decir, no existe jerarquía ni subordinación; por otro lado, a través de sus capacitaciones ronderiles (reuniones de fortalecimiento e impartición de conocimientos o experiencias), se autoevalúan y buscan superar deficiencias respecto a la capacidad administrativa, jurídica y dirigencial. también es preciso mencionar que por su autonomía organizacional (cada base de ronda es autónoma en sus decisiones, responsabilidades y compromisos) que le confiere sus lineamientos jurídicos/legales, también se asocian con otras bases de ronda, por ejemplo, para poder pacificar y ejercer una justicia especial descentralizada.

Este resultado es confirmado por Lozano S (2018). Al impartir las metas y valores comunes, se genera un ambiente cómodo para las relaciones sociales saludables, es decir, el bienestar y comodidad psicológica depende del conocimiento que se comparte en el entramado de relaciones. Para el caso de las bases ronderiles, facilitan un ambiente sano a las asambleas paulatinas que tienen, es decir, cuando organizan sus asambleas públicas en sus locales comunales, donde todos participan y aportan sus ideas; al generar estos espacios de diálogo, delimitan sus nuevas metas u horizontes como organización, facilitando un ambiente de bienestar psicológico.

El capital social cultivado en las bases ronderiles, no se asimila al aporte teórico brindado por Bourdieu, ya que estos no buscan capitalizar interrelaciones, al contrario, buscan la paz, desarrollo y justicia social en sus territorios; esto se corrobora con los testimonios de los dirigentes quienes señalan que no hay beneficios económicos al pertenecer a la organización ronderil, por otro lado, corroboro el aporte brindado por Putnam, respecto al aporte de las acciones organizativas de las organizaciones en la constitución de sociedades transversales, así mismo, también afianzó los resultados de mi tesis en el aporte de Coleman respecto a la importancia de los lazos de cooperación que facilitan de que la organización fortalezca su capacidad resiliente, finalmente se da cuenta de que el capital social comunitario es el más cultivado por las bases de rondas de esta sectorial.

La participación de los dirigentes en la organización, oscila entre los 45 y 5 años; desde ya demuestran su participación activa, a esto se suma el ideal que tienen respecto a su naturaleza y fines de la organización ronderil, es decir, según la figura 01, sobre el término “Organización”, es preciso señalar de que las RC, son una organización social y política ya que repercute directamente en los procesos de convivencia social, pero que se rige según el derecho consuetudinario; es probable de que algunos dirigentes hagan notar su inclinación política, pero a grandes rasgos no perjudica ni opaca el sentido único de la organización, ya que son muy pocos los casos y de darse tal situación, son removidos de su cargo ; recordemos que a través de los testimonios de los dirigentes ronderiles, señalan de que cada rondero es libre de profesar la religión, ideal partidario, costumbre de manera libre, pero no puede comprometer la autonomía de la organización.

Por otro lado, respecto a la figura 03, se demuestra que, a consecuencia del escaso apoyo estatal en las zonas rurales que aún persiste, las bases ronderiles lograron consagrar su reconocimiento jurídico (a nivel constitucional) y en la superintendencia nacional de registros públicos de siglas “SUNARP” tienen resoluciones de inscripción como rondas independientes con personería jurídica, les permite por el lado formal, auspiciar un pasaje a través de interculturalidad para una mejor interlocución no solo con el estado peruano, sino también con los ciudadanos independientes con la finalidad de trabajar de manera articulada sobre todo con la justicia ordinaria, según su cultura y cánones sociales de sus territorios. esto da cuenta de que las bases de ronda, no solo tienen incorporado este concepto en sus estatutos, sino que practican la interculturalidad crítica a través del derecho consuetudinario (usos y costumbres).

Por otro lado, la autenticidad organizacional de las rondas campesinas ya fue dada desde el momento en que las personas decidieron organizarse de manera libre, voluntaria y se dispusieron o tomaron acuerdos a través de una asamblea pública; esta reciprocidad que genera con el pueblo, le facilita poder fiscalizar y/o vigilar espacios del entorno social o gobiernos locales, etc. sin embargo, a través de su autoevaluación organizacional que siempre realizan, buscan superar las escasas capacitaciones ronderiles y los límites que tienen al fiscalizar a sus autoridades locales.

Estos resultados son confirmados por Quinto I. & Soriano R (2019). Concluye que es el liderazgo y unidad de la comunidad que lograron fortalecer su capital social, concretizado en mejoras de carreteras y capacidad productiva del agro. También Neira Castillo (2018). concluye que, la participación activa y voluntaria de los ronderos y ronderas, preservan la seguridad y mantienen su comunidad en equilibrio.

¿Cómo llegan las rondas campesinas a la vigilancia democrática?

Por tanto, las bases de rondas campesinas, llegan a la vigilancia democrática a través de la participación activa de sus integrantes a través de la organización ronderil, manifestada en la iniciativa de decisiones y la inspección de la confluencia pública, es decir, para el caso de las bases de rondas campesinas de la sectorial San Lorenzo, está relacionadas con la preservación de los recursos naturales en sus comunidades, la realización de auditorías y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Conclusiones

Respecto al objetivo general se concluye que el capital social cultivado en las bases ronderiles, influyen de manera asertiva y particular en la consolidación de la democracia participativa de la Sectorial San Lorenzo en el distrito de Florida; este postulado es corroborado a través de las figuras de análisis 03,04 y 05; donde se demuestra que el sendero de participación orgánica se da a través de la base de ronda, denominada “organización”, es decir en metáfora biológica, su estructura da vida a una célula social; este agente social de cambio inspira y da credibilidad al hacer escuchar la voz de los que no tienen voz, no a través del radicalismo, sino que busca la interlocución y participación en la democracia a través del derecho consuetudinario (Interculturalidad); así mismo, las venas que mantienen unido este modo organización o en otras palabras, el capital social seccionado en sus tres dimensiones, se demuestra que el capital social – cognitivo es la lealtad, empatía organizacional, transparencia, respeto, disciplina, solidaridad y democracia; en el capital social – Relacional contribuye en el desarrollo personal, educación cultural, ética, y socioeconómica al estado peruano; por último en el capital social – Estructural a través de la asociatividad organizacional demuestran una nula jerarquía y subordinación, facilitando una administración de justicia descentralizada, es decir, por la autonomía de cada base ronderil e iniciativa de trabajo articulado.

Sobre el capital social - relacional (figura 04), se denota que la confianza en el condimento esencial que da paso a la cooperación y participación ronderil; así mismo la resiliencia colectiva tiene como pilares a estos valores activos, que les permite poder gestionar y resolver sus propios problemas, de tal manera que no solo contribuyen a sus territorios, sino que aportan a la sociedad en general y al estado de manera particular en la administración de la justicia.

En el capital social – cognitivo (figura 05), se concluye que todo parte de la integridad personal y organizacional, según sus costumbres e identidad cultural (98% se identifica como mestizos), también propician una conciencia política, identidad ronderil, sustentada en sus costumbres reconocidas como ley, y valores éticos como el respeto, disciplina, solidaridad y democracia como los más resaltantes.

En el capital social – estructural (Figura 06), se demuestra que esta célula social parte de la base de ronda, constituida por su núcleo (asamblea ronderil y comité), el citoplasma sería el derecho consuetudinario, valores éticos, autonomía, su membrana celular serían los niveles orgánicos (sectoriales y federaciones).

Las rondas campesinas por su adaptabilidad (tienen un pie en el área rural y urbana), y autenticidad dada por libre y voluntaria organización de los comuneros, además de la lenta llegada del estado a sus territorios, confluyeron a que se consolide como una organización política y social que se rige por sus usos y costumbres, alineados a las políticas nacionales e internacionales, es decir, buscan mayor interlocución con el estado, respecto a la promoción del desarrollo, fiscalización y la administración de justicia, que como ya advierte Talcott P. (1937), sobre los instrumentos que regulan el comportamiento social, ya sea de manera formal (leyes y reglamentos aplicada por los tribunales), e informal (tradiciones y costumbres aplicada por grupos), las bases ronderiles llegan a la vigilancia democrática, a través de ambos tipos de controles sociales, es decir, su participación en los diversos procesos de convivencia social está formalizado a través de su reconocimiento constitucional y reglamentación de sus límites jurisdiccionales que se basan en el derecho consuetudinario. Esta vigilancia democrática se sustenta en la participación, transparencia, fiscalización, asambleas públicas y estatutos internos.

REFERENCIAS

Anaya Rosales, R. H. (2018). Capital social y Co-gobernanza. Lima: Repositorio Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtenido de https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/12971/ANAYA_ROSALES_CAPITAL_SOCIAL_COMUNITARIO_Y_CO_GOBERNANZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bourdieu, P. (2006). El capital social. En U. F. Gerais, Las formas del capital social. capital económico, capital cultural y capital social (pág. 18). Brazil: Universidad Federal de Minas Gerais. Obtenido de http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/02_babel/textos/bourdieu-formas-del-capital.pdf

Cevallos Suarez, M. P., & Mendoza Mendoza, J. G. (2019). capital social Comunitario: Recurso Promotor en los emprendimientos agroecológicos. Estudios de la gestión: Revista internacional de Administración, 24. doi:10.32719/25506641.2019.5.4

Coleman, J. (1997). El capital social en la creación de capital humano. En A. Halsey, P. Brown, & A. Wells, Educación: cultura, economía, sociedad (J. J. Ortíz Amezcua, Trad., pág. 44). U.S.A: Oxford. Obtenido de https://es.scribd.com/document/59816880/EL-CAPITAL-SOCIAL-EN-LA-CREACION#

Durston, J. (2000). ¿Qué es el capital social comunitario? Santiago de Chile, Chile: CEPAL. Obtenido de https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/5969/S0007574_es.pdf

Gonzales Vallejos, R. E. (2021). Ronda Campesina en la resolución de conflictos y promoción del desarrollo rural: El Nogal, Jaén, Cajamarca, 2017-2018. Lambayeque: Repositorio Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Obtenido de https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/9629/Gonzales_Vallejos_Roxana_Elizabeth.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jelin, E. (Octubre de 2003). Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales. Instituto de desarrollo económico y social, 20. Obtenido de http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-025/index/assoc/HASH0104.dir/cuad2.html

Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Neiva: Programa de comunicación social y periodismo - Universidad Surcolimbiana. Obtenido de https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. condado de Oxfordshire, Inglaterra: University of Oxford. Obtenido de file:///C:/Users/MARCOS/Downloads/NahapietGhoshalamr1998copy.pdf

Oficina Internacional del trabajo. (2014). Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. América Latina y el Caribe: ONU. Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

Parsons, T. (1950). Wordpress. Obtenido de https://teoriasuno.files.wordpress.com/2013/08/el-sistema-social-talcott-parsons.pdf

Posada, C. (2007). La división del trabajo Social (Vol. Sexta). (C. Posada, Trad.) México: Colofón. Obtenido de https://www.academia.edu/45171781/%C3%89mile_Durkheim_LA_DIVISI%C3%93N_DEL_TRABAJO_SOCIAL

Quinto Inga, D. J., & Soriano Robladillo, A. D. (2019). Efectos del capital social en el desarrollo comunitario, en el. Huancayo: Repositorio Universidad Nacional del Centro del Perú. Obtenido de https://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/5773/T010_70332470_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Romero Contreras, T., & Liendo Vera, I. (2003). La influencia de Durkheim en la teoría funcionalista de Malinowski. CIENCIA ergo - Sum. Revista Cientifica Multidisciplinaria de prospectiva, 12. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/104/10410204.pdf

Sánchez Lozano, C. (2018). El capital social: Desarrollo y efectos en conocimiento compartido y bienestar psicológico. Madrid: Repositorio de la Universidad Complutense de Madrid. Obtenido de Repositorio de la Universidad Complutense de Madrid: https://eprints.ucm.es/id/eprint/46160/1/T39527.pdf

Soledad Mahnke, Z. C. (2018). Capital Social y participación social en cerro la Pólvora. Mirada desde los vecinos participantes del proyectos de prevención comunitaria "La Pólvora, espacio de todos" de la Municipalidad de Concepción. Concepción: Repositorio de la Universidad de Concepción. Obtenido de Repositorio de la Universidad de Concepción: http://repositorio.udec.cl/bitstream/11594/3256/4/Tesis_Capital_social_y_participacion_social.Image.Marked.pdf

Ministerio de Cultura. (2015). Política nacional para la transversalización del enfoque intercultural. Dirección general de ciudadanía intercultural.

Tubino, F. (2005). Del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico. Centro de Recursos Interculturales.

https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/del-interculturalismo-funcional-al-interculturalismo-cr%C3%ADtico