Estratificación socioeconómica: Un enfoque individual para una población de usuarios del transporte urbano en Chiclayo

Socioeconomic stratification: An individual Approach for an Urban Transportation User Population in Chiclayo

José Kayser Siesquén Díaz

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Email: jsiesquendi@unprg.edu.pe

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-0738-6691

Recibido: 28/03/2025

Aprobado: 04/06/2025

Publicado: 05/06/2025

Cómo citar este trabajo:

Siesquén Díaz, J.K. (2025). Estratificación socioeconómica: Un enfoque individual para una población de usuarios del transporte urbano en Chiclayo. Revista Reflexiones De La Sociedad Y Economía, 2(1), 156-195. https://doi.org/10.62776/rse.v2i1.47

![]()

© El autor. Este artículo es publicado por la Revista Reflexiones de la sociedad y economía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, Perú, como acceso abierto bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Esta licencia permite compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material) el contenido para cualquier propósito, incluido el uso comercial.

![]()

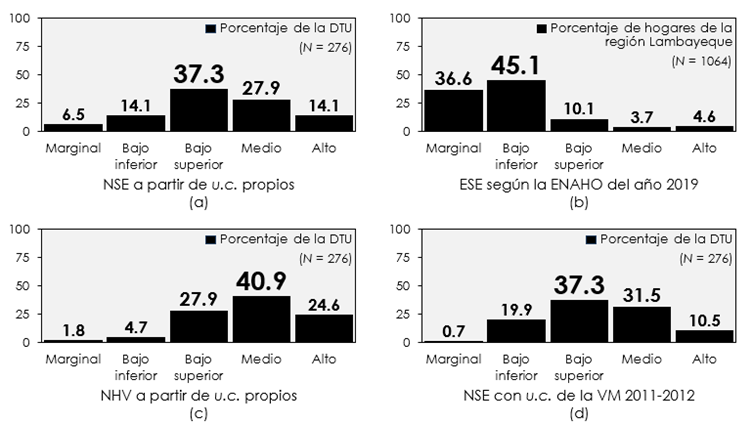

Hasta ahora, no se ha investigado sobre la estratificación socioeconómica individual en el contexto del transporte urbano de la ciudad de Chiclayo, en Perú. Por lo tanto, este trabajo se centró en desarrollar una medida de ello para una población específica de usuarios del transporte en esta urbe, empleando parte de la información que facilitaron en 2019 al haber respondido un cuestionario socioeconómico de diseño propio. Tanto en el pilotaje como en la etapa oficial, se evaluó la validez y fiabilidad de siete indicadores clave previamente escogidos, pero solo oficialmente se logró su validación confirmatoria, mediante un modelado de ecuaciones estructurales basado en covarianzas (MEE-BC). Concluida esta evaluación, se calcularon dos índices socioeconómicos: uno tipificando las puntuaciones estimadas de dicho MEE-BC y otro estandarizando la suma de puntajes de los anteriores reactivos, por cuya sencillez y eficiencia se eligió y clasificó en cinco niveles socioeconómicos (al aplicar los quintiles de sus valores únicos). Los resultados definitivos revelaron que un 37.3% de los usuarios analizados pertenecía a un estrato bajo superior, seguido por aquellos situados en los segmentos medio (27.9%), alto (14.1%), bajo inferior (14.1%) y marginal (6.5%). No obstante, algunos en esta última categoría habrían estado integrando familias mejor posicionadas, y viceversa para una parte de quienes individualmente eran de una clase alta. De ahí que, aplicar un enfoque individual de estratificación socioeconómica, como el de este estudio, podría permitir la identificación de intervenciones más efectivas, contribuyendo así al desarrollo de la infraestructura y movilidad urbana en la región Lambayeque.

Palabras clave: Usuario del transporte urbano, análisis factorial exploratorio (AFE), MEE-BC, fiabilidad, nivel socioeconómico individual.

ABSTRACT

Until now, there has been no research on individual socioeconomic stratification in the context of urban transport in the city of Chiclayo, Peru. Therefore, this work focused on developing a measure for a specific population of transport users in this city, using part of the information they provided in 2019 when responding to a self-designed socioeconomic questionnaire. Both in the pilot phase and the official stage, the validity and reliability of seven key preselected indicators were evaluated, but confirmatory validation was only achieved officially through covariance-based structural equation modeling (CB-SEM). Upon concluding this evaluation, two socioeconomic indices were calculated: one typifying the estimated scores of the CB-SEM, and another standardizing the sum of scores of the previous items. The simplicity and efficiency of the latter led to its choice and classification into five socioeconomic levels (applying the quintiles of their unique values). The final results revealed that 37.3% of the analyzed users belonged to an upper-low stratum, followed by those in the middle (27.9%), high (14.1%), lower-low (14.1%), and marginal (6.5%) segments. However, some in the latter category might have been part of better-positioned families, and vice versa for some who were individually from a high class. Thus, applying an individual socioeconomic stratification approach, as in this study, could allow for the identification of more effective interventions, thereby contributing to the development of infrastructure and urban mobility in the Lambayeque region.

Keywords: Urban transportation user, exploratory factor analysis (EFA), CB-SEM, reliability, individual socioeconomic level.

INTRODUCCIÓN

El estatus o nivel socioeconómico, un concepto clave y complejo para especialistas de la salud, economía, educación y otras ciencias sociales, refleja una realidad desafiante para millones de familias, afectando su calidad de vida (Ware, 2017). Entre los integrantes de cualquier sociedad existen diferencias socioeconómicas en aspectos como la educación, los ingresos, el prestigio, el trabajo u otros (McLeod y Nonnemaker, 1999; L. Rodríguez et al., 2020), los cuales influyen colectivamente en su posicionamiento social (Fotso y Kuate-Defo, 2005; Wicki, 2022). Es más, las marcadas diferenciaciones en los retornos laborales, reflejadas en un acceso desigual a los servicios, la atención médica y la educación (Acevedo-García y Lochner, 2003; Rumberger y Palardy, 2005; Wicki, 2022), junto a la segregación espacial y habitacional (Iceland et al., 2002; Taeuber y Taeuber, 2008), han hecho referencia a dos de los ejemplos ilustrativos más drásticos de disparidad socioeconómica (Hilman et al., 2022).

En el ámbito del transporte urbano, esto último ha implicado la accesibidad diferenciada a las opciones de transporte público y privado. Se ha probado que existen divergencias significativas en los hábitos de viaje entre distintos grupos socioeconómicos (Cao et al., 2019). A manera de ejemplo, se ha encontrado que es más asequible ver a aquellos con bajos ingresos hacer uso del transporte público, mientras que los más ricos tienen mayor probabilidad de viajar en vehículos privados (Garrett y Taylor, 1999). Naturalmente, la segregación socioeconómica afecta cómo las personas transitan por una urbe. Su ubicación en distintas clases socioeconómicas ha hecho menos habitual su encuentro de lo que potencialmente es permitido por la estructura de un área urbana (Dong et al., 2020; Moro et al., 2021; Netto et al., 2015).

Desde distintos enfoques, se ha abordado o demostrado un correlato entre la conducta humana en espacios geográficos específicos y la dinámica socioeconómica (Ariza y Solís, 2009; Azocar et al., 2008; Boterman y Musterd, 2016; Marston, 2000; Paasi, 2004; S. Rodríguez y Cabrera-Barona, 2024). Ante una mezcla homofílica (McPherson et al., 2001), aquellos con una realidad socioeconómica similar han frecuentado sitios afines e interactuado entre sí (A. Morales et al., 2019; Bora et al., 2014; Wang et al., 2018; Yip et al., 2016). Para Hilman et al. (2022), esto ha generado patrones estratificados de redes sociales y trayectos urbanos personales predecibles, los cuales podrían alterarse por el deseo de experiencias diversas.

Sumado a lo anterior, la variabilidad de rasgos socioeconómicos, como el grupo étnico, el nivel educativo, el sector ocupacional, entre otros, también afecta la movilidad dentro de los espacios urbanos mediante la segregación residencial (Browning et al., 2017; Desu, 2015; Iceland et al., 2002; Taeuber y Taeuber, 2008). Aquí, aquellos con antecedentes parecidos habitan cerca unos de otros, formando en las urbes áreas fragmentadas (Hilman et al., 2022). Aunque, cabe señalar que las movilizaciones diarias pueden reducir o amplificar los niveles de segregación obtenidos al incluir únicamente aspectos residenciales (Liao et al., 2024).

De ahí que, la estratificación socioeconómica es clave en la formulación de políticas públicas, orientadas a reducir desigualdades sociales y económicas mediante programas concretos (Zhou y Wodtke, 2019). Su análisis es crucial, ya que permite entender cómo las personas acceden a recursos, oportunidades y bienestar (Fotso y Kuate-Defo, 2005). Particularmente, su inclusión es fundamental para tener una idea clara de la movilidad urbana y poder delinear sistemas de transporte más equitativos. Pese a esto, es un tema polémico (Fujihara, 2020; Tang, 2017; Haer, 1957), pues operacionalizar indicadores válidos requiere integrar teorías y métodos adecuados (K. Morales et al., 2021). Empero, la principal traba al medir la estratificación social se ha dado en la diversidad y complejidad de las propuestas teóricas (Haug, 1977).

Al respecto, Ware (2017) indica que el concepto de estatus socioeconómico se ha visto relegado por décadas; y que la ausencia de una definición concertada se debe a la irrastreabilidad de sus raíces conceptuales en Marx y Engels (1964), Parsons (1940) y Weber (1946), aun al estar bien instituidos conceptos afines como clase social y estratificación social. A su vez, White (1982), Raudenbush y Willms (1995), Sirin (2005), van Ewijk y Sleegers (2010), Caro y Cortés (2012), Cowan et al. (2012), Dickinson y Adelson (2014), así como León y Collahua (2016), coinciden en que su definición única es compleja de obtener, debido a su carácter multidimensional y su estrecha relación con el entrono que busca evaluar o medir.

Pese a ello, el nivel socioeconómico suele tratarse de una jerarquía basada en el acceso desigual a recursos como riqueza y estatus social (Mueller y Parcel, 1981; Oakes y Rossi, 2003). Permite ordenar a las personas según sus rasgos económicos y sociales en un sistema jerarquizado (Caro y Cortés, 2012; León y Collahua, 2016; Mueller y Parcel, 1981). Incluso, para muchos ha sido una función del capital material, humano y social (Bradley y Corwyn, 2002; Entwisle y Astone, 1994; Oakes y Rossi, 2003). El primero contiene recursos tangibles, el segundo los de tipo no material, y el tercero se manifiesta en las relaciones interpersonales (Coleman, 1988), partiendo de su fuerza y efecto en el acceso a recursos, según Bourdieu (1986).

Además, Ware (2017) indica que, en conjunto, estas tres formas de capital resumen los recursos deseables-asequibles para una persona; pero que medir su acceso es complejo. También señala que el estatus socioeconómico, al ser un factor latente, solo puede estimarse de forma inexacta, con la justificación requerida, siendo adecuado usar varios ítems según los recursos disponibles y el fin de los datos. Si bien su medición ya era de gran interés en 1928 (Chapin, 1928), poco se ha avanzado en su precisión (Oakes y Rossi, 2003), pese a su extenso uso en diversas áreas, tanto para realizar predicciones (Fotso y Kuate-Defo, 2005; Fujihara, 2020) como para explicar resultados (Caro et al., 2009; Dickinson y Adelson, 2014; Ensminger et al., 2000; Erdem y Kaya, 2021; Ferrão, 2009; Malecki y Demaray, 2006; Naushad, 2022; Okoye y Okecha, 2008; Rumberger y Palardy, 2005; Ware, 2017; Weiser y Riggio, 2010).

De hecho, varios trabajos han revisado el concepto y/o medida del nivel socioeconómico y su relación con el desarrollo infantil (Bradley y Corwyn, 2002; Ensminger et al., 2000; Gottfried, 1985; Hauser, 1994), la desigualdad, el clima escolar y/o el rendimiento académico (Berkowitz et al., 2016; Campoverde, 2024; López et al., 2022; Velez et al., 1994); han llevado a cabo una revisión sobre lo referente a su estimación dentro del ámbito de la salud (Berkman y Macintyre, 1997; Braveman et al., 2005; Diemer et al., 2012; Gagné y Ghenadenik, 2017; Oakes y Rossi, 2003); o han facilitado algunas sugerencias, a fin de mejorar su medición en estudiantes, niños, adolescentes, jefes de familias o individuos (Cowan et al., 2012; Ensminger y Fothergill, 2014; Mueller y Parcel, 1981). Al respecto, Entwisle y Astone (1994) han ofrecido ciertas pautas para captar datos raciales/étnicos y socioeconómicos que permitan designar de manera más precisa a los jóvenes en grupos según estos rasgos. En cambio, Avvisati (2020) ha analizado la historia de la medición del estatus socioeconómico en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) y ha detectado las bases teóricas del índice de estatus económico, social y cultural (ESCS, por sus siglas en inglés).

Más aún, diversos meta-análisis han relacionado el estatus socioeconómico con el rendimiento académico (Çiftçi y Cin, 2017; León y Collahua, 2016; Liu et al., 2022; Sirin, 2005; van Ewijk y Sleegers, 2010; White, 1982) o los signos depresivos (Korous et al., 2022). Además, Chapin (1928) planteó una escala cuantitativa, como primer intento de medir del nivel socioeconómico familiar. Otros estudios han utilizado o ajustado escalas estandarizadas para captar información de este factor latente (Naushad, 2022) o evaluarlo (Vera y Vera, 2013; Weiser y Riggio, 2010). En cambio, Long y Renbarger (2023) revisaron sistemáticamente la evolución de su medición desde que sus inicios, hallando que la educación, ocupación e ingresos de los padres han sido habitualmente sus tres grandes indicadores a lo largo del tiempo.

Aunque cabe señalar que, para 1980, variables como el valor y las características de la vivienda, el goce de becas, ayudas o libros en el hogar, u otras menos usuales, como viajar, tener servicio doméstico o la frecuencia de visitas al dentista, ya se usaban en el entorno anglosajón al estimar el estatus socioeconómico (White, 1982). A su vez, en los años noventa hubo un mayor empleo de indicadores referidos al equipamiento de los hogares (Sirin, 2005), mientras que durante la primera década de este siglo se han sumado más factores (Gill, 2011). De ahí que, las consultas diseñadas han sido sobre la propiedad de la vivienda, automóviles, computadoras o videojuegos (Weiser y Riggio, 2010); el lugar donde se labora y vive (Okoye y Okecha, 2008); la percepción sobre la ayuda estatal (Ensminger et al., 2000); el disfrute de libros y becas de comedor (Ferrão, 2009); o el acceso a comidas escolares gratuitas o las que han tenido un bajo costo (Ensminger et al., 2000; Malecki y Demaray, 2006; Weiser y Riggio, 2010).

Ya en lo operativo, para medir el nivel socioeconómico familiar se ha usado variables simples, como las antes señaladas, o se ha construido índices en base a ellas (Gill, 2011). Esto, al sumar sus puntajes (Weiser y Riggio, 2010) o al promediarlos (Ensminger et al., 2000), algunas veces ponderándolos con información proveniente del criterio de expertos (V. Rodríguez y Espinoza, 2015). También al estandarizar este valor esperado, luego de ponderarlo con datos captados de la literatura respectiva (Caro, 2002) o de aplicaciones preliminares del análisis de componentes principales (Ministerio de Educación [MINEDU], 2018). De hecho, esta técnica estadística ha sido otra de las vías empleadas, con el fin de reducir la dimensionalidad de los datos contenidos en dichos indicadores (Caro, 2002; Caro y Cortés, 2012; Fotso y Kuate-Defo, 2005; Gill, 2011; Naushad, 2022). Inclusive, se ha utilizado su versión no lineal (K. Morales et al., 2021) o junto con el método de asignación óptima (Cuellar et al., 2016).

Se han aplicado, de igual modo, otros métodos en la construcción de índices socioeconómicos. En lo particular, Fujihara (2020) hiso uso del análisis de regresión (donde los coeficientes que obtuvo le permitieron predecir valores de lo que llamó índice socioeconómico japonés). Por el contrario, con base en la teoría de respuesta al ítem (TRI), se ha utilizado el método bayesiano multinivel (May, 2006) o el modelo de Rasch (Haretche, 2011). Otra de las técnicas usadas ha sido el análisis de correspondencia múltiple y el de escalamiento óptimo (Artola y Blumethal, 2015). Además, se ha explorado la medición del nivel socioeconómico dentro del marco de las ecuaciones estructurales con múltiples indicadores y múltiples causas o MIMIC, por sus siglas en inglés (Dickinson y Adelson, 2014; Oakes y Rossi, 2003).

Tampoco se ha usado una sola técnica al distribuir estos índices. Por ejemplo, se han clasificado sus puntajes factoriales empleando medidas de tendencia central, como cuartiles (Gill, 2011) o quintiles (Caro, 2002). A su vez, Malecki y Demaray (2006) asignaron un estrato bajo o alto a su población objetivo si es que accedía a almuerzos gratuitos o de bajo costo. En cambio, Vera y Vera (2013) adaptaron al caso lambayecano el intervalo de puntuaciones que la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) manejó entre los años 2008 y 2009 al clasificar a las familias peruanas, bien sea en un nivel socioeconómico alto (A), medio (B), bajo superior (C), bajo inferior (D) o marginal (E), dada su realidad.

Lo que no se ha encontrado son trabajos sobre la estratificación socioeconómica individual en el sector del transporte urbano de la región Lambayeque. Aunque Vera y Vera (2013) evaluaron el nivel socioeconómico en este contexto, su enfoque fue familiar, no abordando las diferencias individuales dentro de un hogar, lo cual es crucial dado que las decisiones de movilidad, como elegir entre transporte público o privado, dependen más de las condiciones personales. Lograr reconocer estas variaciones permitiría una planificación más precisa de los sistemas existentes de transporte urbano. Por tanto, en este estudio se ha propuesto desarrollar una medida del nivel socioeconómico, pero siguiendo un enfoque individual y para las personas que frecuentaron la avenida Francisco Bolognesi de la ciudad de Chiclayo en 2019.

METODOLOGÍA

Diseño y muestra

Se aplicó un estudio no experimental a un grupo específico de la demanda del transporte urbano (DTU) en la ciudad de Chiclayo. Exactamente, se trató de residentes estables en las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe que recibían ingresos monetarios por su labor y viajaban regularmente por la avenida Francisco Bolognesi de dicha urbe (en transporte público o privado y por trabajo u ocio). Sin intervenir o manipular su entorno, el 2 de octubre y el 10 de noviembre de 2019 se recolectó de manera preliminar y oficial cierta información primaria sobre algunos aspectos significativos de su situación socioeconómico individual.

No obstante, dada su complejidad y el costo que se debía asumir, solo se encuestó a una muestra representativa de estas personas, elegida de forma aleatoria, estratificada y proporcional. Mejor dicho, su cálculo consistió en sumar las muestras de cada provincia, estimadas a partir de sus poblaciones proyectadas con base en las tasas de crecimiento promedio anual calculadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018, p. 24).

En cuanto al margen de error y el valor crítico de la distribución normal, estos fueron de .05 y 1.96 por caso (para un nivel de confianza del 95.0%). Además, la probabilidad de éxito fue la de tener la oportunidad de encuestar a alguien de la DTU objetivo.

Así, se obtuvo un total de 276 personas que contestaron el cuestionario socioeconómico (CSE) oficial, mientras que el número preliminar de encuestados representó el 25 % de esta cantidad. De hecho, el 77.2%, 17.4% y 5.4% de ambas muestras debían habitar, de forma respectiva, las provincias anteriormente mencionadas. Estos resultados, de cierta manera, se alineaban con las proyecciones poblacionales. Se esperaba que el 66.5%, 25.4% y 8.0% de la población total en la región Lambayeque residieran en esas áreas provinciales.

Algo que también se debe señalar sobre el número de observaciones estimadas es que superaba los 200 casos mínimos sugeridos por Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010, p. 25) para evaluar la calidad de algún instrumento de medición, incluso en un escenario óptimo (i.e., con factores bien establecidos y comunalidades elevadas). Al sobrepasar este umbral se cumplía justamente con lo que Hadiuzzman et al. (2017) indicaban como necesario para analizar una determinada muestra mediante el modelado de ecuaciones estructurales (MEE).

Selección de indicadores

Por supuesto, hubo que reformular la mayoría de estas variables. El fin fue hacerlas más claras para los encuestados. A diferencia de Calmet y Capurro (2011), se abrevió la consulta sobre su situación laboral y los activos de su hogar. Junto a ello, se incluyó la tenencia de internet como una opción más de respuesta a esta última pregunta, igual a lo que hizo la APEIM (2019) como parte del reajuste de su fórmula del NSE. También, se añadieron más alternativas al ítem grado de estudios, tanto este como el material principal de los pisos de la vivienda se plantearon como proposiciones, y se omitieron palabras innecesarias al consultar sobre el lugar de atención ante problemas de salud, todo lo cual difería de lo que Vera y Vera (2013) mostraron al adaptar una escala en una población de Lambayeque para evaluar el NSE familiar.

La tabla 1 contiene las descripciones oficiales de estos siete indicadores. Al respecto, es preciso señalar que, inicialmente, la consulta fue cuánto era su ingreso mensual, pero solo un 7.2% de la DTU encuestada en el pilotaje comprendió la pregunta. Otro 81.2% indicó que pudo haberla entendido mejor con un lenguaje más sencillo y aclaraciones sobre si tal retorno era por trabajar todos los días laborables, dado que el 71.4% trabajaba informalmente. Por tales motivos, en la etapa oficial se preguntó directamente cuánto ganaban al mes (en soles).

De hecho, desde la fase piloto, esta pregunta buscó captar información cuantitativa-descriptiva. A diferencia de Vera y Vera (2013), no se consideró una escala de ingresos familiares, pues lo que se buscaba era una medición individual más precisa, relevante para una investigación más amplia del transporte urbano (más detalles en Siesquén y Cabrejos, 2024).

Tabla 1. Preguntas consideradas para el recojo de información sobre el nivel socioeconómico de la población objetivo de usuarios del transporte urbano en Chiclayo, año 2019.

|

Etiqueta original de la variable |

Explicación de la variable |

|

1. Nivel de estudios. |

1 = Sin estudios; 2 = Primaria incompleta; 3 = Primaria completa; 4 = Secundaria incompleta; 5 = Secundaria completa; 6 = Superior técnico incompleto; 7 = Superior técnico completo; 8 = Estudios universitarios incompletos; 9 = Estudios universitarios completos; 10 = Maestría completa; 11 = Doctorado completo. |

|

|

|

|

2. ¿Cuál es su condición laboral actual? |

1 = Ambulante (informal); 2 = Trabajador familiar; 3 = Trabajador independiente; 4 = Trabajador dependiente; 5 = Empleador. |

|

|

|

|

3. ¿Cuánto gana al mes? (en soles) |

Respuesta abierta. |

|

|

|

|

4. Tipo de vivienda. |

1 = Vivienda improvisada; 2 = Vivienda en callejón; 3 = Vivienda en quinta; 4 = Apartamento en edificio; 5 = Casa independiente. |

|

|

|

|

5. Material predominante en los pisos de su vivienda. |

1 = Tierra / Arena; 2 = Cemento sin pulir (falso piso); 3 = Cemento pulido / Tapizón; 4 = Mayólica / Losetas / Cerámicas; 5 = Parquet / Madera pulida / Alfombra / Mármol / Terrazo. |

|

|

|

|

6. En su hogar cuenta con: |

Cocina, refrigeradora, lavadora, internet, servicio doméstico, teléfono fijo. Respuesta múltiple (con 0 = no y 1 = sí para cada una de estas alternativas). |

|

|

|

|

7. ¿A dónde acude cuando tiene algún problema de salud? |

1 = Posta médica / Farmacia / Naturista; 2 = Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad; 3 = Seguro social / Hospital de las FFAA / Hospital de la policía; 4 = Médico particular en consultorio; 5 = Médico particular en clínica privada. |

Nota. Adaptado de Siesquén y Cabrejos (2024, p. 91). FFAA = Fuerzas Armadas. La numeración de los ítems difiere de la que tuvieron dentro del cuestionario socioeconómico de elaboración propia, el cual estuvo compuesto por más indicadores, a fin de poder captar cierta información con respecto al ámbito del transporte urbano. Para más detalles sobre esto, ver Siesquén y Cabrejos (2024, pp. 382-385).

El resto de los ítems se mantuvo sin cambios. Más bien, no se incluyó la consulta sobre el gasto mensual en distintos rubros que hizo Calmet y Capurro (2011) o las subescalas de hacinamiento usadas por Vera y Vera (2013). Esto, porque sus respuestas eran más indicadores de la situación social y económica desde una perspectiva familiar que personal.

Recolección, organización y análisis de la información

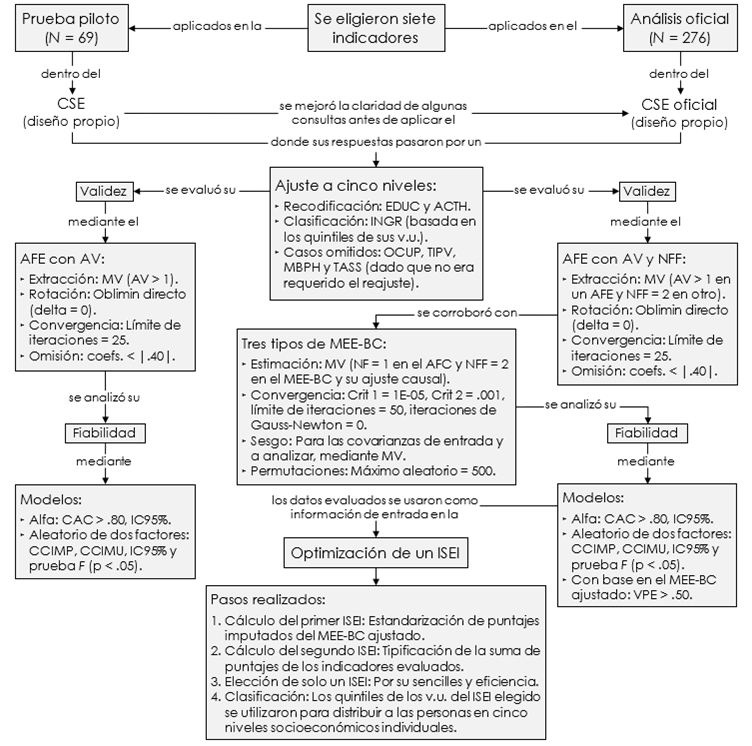

Figura 1. Esquematización del procedimiento aplicado en la medición del NSE individual para una muestra de usuarios del transporte urbano objeto de estudio en 2019.

Nota. CSE = cuestionario socioeconómico; EDUC = nivel educativo; OCUP = condición laboral; ACTH = activos del hogar; NFF = número de factores fijos; MBPH = material base en el piso del hogar; TIPV = Tipo de vivienda; INGR = nivel de ingresos monetarios; TASS = tipo de acceso al servicio de salud; MV = máxima verosimilitud; AV = autovalores; VPE = varianza promedio extraída; coefs. = coeficientes; Crit = criterio; AFE = análisis factorial exploratorio; v.u. = valores únicos; AFC = análisis factorial confirmatorio; CCI = coeficiente de correlación intraclase; CCIMP = CCI para medidas promedio; CCIMU = CCI para medidas únicas; CAC = coeficiente alfa de Cronbach; ISEI = índice socioeconómico individual; MEE-BC = modelado de ecuaciones estructurales basado en covarianzas.

Una vez recabada la información requerida, en ambas fases se pasó a reagrupar en cinco niveles las respuestas sobre el nivel educativo (EDUC), respetando la escala inicial de sus alternativas. Quienes habían terminado su maestría o doctorado se ubicaron en el quinto nivel. Les siguieron aquellos que lograron completar su formación universitaria o técnico superior (cuarto nivel) o no (tercer nivel), y a estos los que culminaron o no la secundaria (segundo nivel) y las personas con primaria completa o trunca, o sin educación (primer nivel). Los activos del hogar (ACTH), según lo expuesto en la Figura 1, fue el otro ítem que enfrentó lo mismo, ya que ahora su quinta clase abarcó cinco o seis bienes o servicios, la cuarta cuatro de ellos, la tercera únicamente tres, y así hasta la primera, que estuvo reservada para solo un bien o servicio.

Por su parte, el indicador ingresos monetarios se agrupó en cinco clases, aplicando los quintiles salariales de sus cifras únicas. A partir de los conceptos matemáticos de multiconjunto (multiset o mset) y cuantil, la idea era sencilla: al disponer de un conjunto finito de remuneraciones w, solo se consideró cada salario único wu del mset (w, m), omitiendo su multiplicidad m > 0 (i.e., su frecuencia de aparición). Esto se hizo para mitigar el sesgo de estas repeticiones, facilitando así una visión más clara e imparcial de la distribución salarial analizada.

Acto seguido, se adaptó al caso de las quintillas el

cálculo del p-ésimo percentil explicado por Toma y Rubio (2017, p. 142).

Se ordenaron de menos a más los montos reportados y se estimó el ĸ-ésimo

valor de ƙ según esta posición y el número total de ingresos únicos (nwu) analizados.

De estos resultados, su parte entera (e) indicó la posición de las cifras

requeridas para calcular el ĸ-ésimo quintil salarial único (KSU),

mientras que la parte decimal (![]() ) se desempeñó

como un coeficiente de ajuste. Una notación más compacta del conjunto integrado

por cada wu y

las fórmulas utilizadas en la determinación del valor de ƙĸ y

la ĸ-ésima quintilla salarial anterior se especifican en las

ecuaciones 1, 2 y 3, siguiendo ese orden.

) se desempeñó

como un coeficiente de ajuste. Una notación más compacta del conjunto integrado

por cada wu y

las fórmulas utilizadas en la determinación del valor de ƙĸ y

la ĸ-ésima quintilla salarial anterior se especifican en las

ecuaciones 1, 2 y 3, siguiendo ese orden.

|

|

Supp(w) := {wu ∈ w*: mw(wu) > 0} |

(1) |

|

|

|

(2) |

|

|

KSUĸ = wue

+ |

(3) |

Donde Supp(w) enunciaba el soporte del mset (w, m) o el grupo de ingresos monetarios (tanto del pilotaje como oficiales) sin sus multiplicidades. A su vez, w* denotaba el universo salarial o todas las retribuciones posibles en este multiconjunto, cuya función de multiplicidad mw(wu) representaba el número de repeticiones de wu. Sumado a esto, es importante mencionar que el cálculo del ĸ-ésimo KSU se realizó para todo ĸ = 1, 2, … , 5.

Así, los quintiles de los 11 montos distintos detectados preliminarmente fueron 882, 1160, 1840 y 2680 soles. Ya oficialmente, de las 12 cifras diferentes identificadas se obtuvo los siguientes umbrales: 830, 1040, 1740 y 2620 soles, siendo los únicos que se tuvieron en cuenta debido al mayor rango salarial reportado en esta etapa (un monto mínimo de 400 soles y uno máximo de 4500 soles, frente a los 800 a 4500 soles en el pilotaje). Fue especialmente útil estimar quintillas a partir de este grupo menor de remuneraciones, dado que permitió identificar mejor los rangos salariales de la población de interés en la presente investigación. Con esto se terminó generando una nueva variable observable: el nivel de ingresos monetarios (INGR).

Por otro lado, no se recodificaron las respuestas sobre la condición laboral (OCUP), el tipo de acceso al servicio de salud (TASS), tipo de vivienda (TIPV) y material base en el piso del hogar (MBPH), proporcionadas por la DTU encuestada. Como lo indica la Figura 1, esto fue porque cumplían desde el inicio con tener cinco alternativas de carácter ordinal.

Validación exploratoria: Autovalores versus factores fijos.

Culminado

el ajuste de las respuestas a tres de los siete ítems elegidos, se evaluó si todos

ellos reflejaban adecuadamente el concepto de NSE bajo un enfoque individual. Para

ello, según lo sugerido por Lloret-Segura et al. (2014, p. 1159), se

inició verificando si era viable su análisis factorial, probando la

siguiente hipótesis nula: ![]() = 0 (con

= 0 (con ![]() siendo el

coeficiente de correlación bivariada entre estos reactivos), y viendo si el determinante

de la matriz de correlaciones tendía a cero. También se calculó el

índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), una medida de adecuación

muestral que permite evaluar cómo un grupo de variables observadas se asocian

conjuntamente al analizar el grado en el que pueden predecirse entre sí (López-Aguado

y Gutiérrez-Provecho, 2019, p. 7). Además, se aplicó la prueba de

esfericidad de Bartlett.

siendo el

coeficiente de correlación bivariada entre estos reactivos), y viendo si el determinante

de la matriz de correlaciones tendía a cero. También se calculó el

índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), una medida de adecuación

muestral que permite evaluar cómo un grupo de variables observadas se asocian

conjuntamente al analizar el grado en el que pueden predecirse entre sí (López-Aguado

y Gutiérrez-Provecho, 2019, p. 7). Además, se aplicó la prueba de

esfericidad de Bartlett.

El siguiente paso consistió en realizar un análisis factorial exploratorio (AFE) para detectar la cifra y estructura de los factores comunes que explican la varianza compartida por los reactivos evaluados (Lloret-Segura et al., 2014, p. 1152). Basándose en las explicaciones de Peña (2013, pp. 348-363), se propuso que el vector r de ítems, con formato 7 × 1, observados en la población objetivo, se derivaba mediante la relación indicada en la ecuación 4.

|

|

r = Λ×F + ϵ |

(4) |

Con F como vector de factores que explicaban la varianza común de los indicadores evaluados (de orden a × 1) y Λ siendo la matriz de cargas factoriales (de tamaño 7 × a). A la vez, ϵ era el vector, de dimensiones 7 × 1, que contenía el efecto en r de todas las variables no incluidas en F. Al no ser visibles, se asumió que los factores en F y ϵ seguían una distribución normal. Es más, se planteó que la matriz de covarianzas muestral podía ser aproximadamente la suma de dos matrices, cumpliendo la propiedad cardinal del modelo factorial.

En cuanto a la extracción factorial, se adoptaron las sugerencias de Lloret-Segura et al. (2014, pp. 1159-1160, 1166). Si bien ahora todas eran variables ordinales, cada una contaba con cinco clases de respuesta. Además, en la Tabla 2 se logra apreciar que solo el indicador ACTH parecía no seguir una distribución aproximadamente normal. Pero esto únicamente durante el pilotaje, pues su curtosis excedía en 0.107 el límite superior sugerido por Muthén y Kaplan (1985, 1992) y Bandalos y Finney (2019). Sin embargo, esta desviación no resultaba ser notoria y alarmante. De manera que, como lo muestra la Figura 1, el método de estimación que al final se aplicó de forma preliminar y oficial fue el de máxima verosimilitud (MV).

Otra recomendación de Lloret-Segura et al. (2014, pp. 1161-1163, 1166) que se consideró fue contrastar los resultados del ajuste de varios modelos. En este caso, se analizaron dos: uno con dos factores fijos y otro basado en autovalores mayores a la unidad (AV > 1), dada la falta de consenso sobre el modelado del estatus socioeconómico (ESE), pese a haber varias propuestas de ello (e.g., ver Dickinson y Adelson, 2014; Oakes y Rossi, 2003).

Tabla 2. Medidas estadísticas de forma en la distribución de respuestas a los indicadores del NSE individual para los usuarios del transporte urbano objeto de estudio en 2019.

|

Indicadores analizados |

Piloto: Asimetría |

Curtosis |

Fase oficial: Asimetría |

Curtosis |

|

Tipo de acceso al servicio de salud |

0.084 |

-0.946 |

0.204 |

-0.822 |

|

Nivel educativo |

-0.411 |

-0.219 |

-0.334 |

0.002 |

|

Condición laboral |

-0.447 |

-0.533 |

-0.298 |

-0.346 |

|

Nivel de ingresos monetarios |

0.081 |

-1.050 |

-0.005 |

-1.028 |

|

Tipo de vivienda |

-0.668 |

0.125 |

-0.855 |

0.517 |

|

Material base en el piso del hogar |

-0.829 |

-0.023 |

-0.983 |

0.600 |

|

Activos del hogar |

-1.829 |

2.107 |

-1.301 |

0.867 |

Nota. NSE = nivel socioeconómico. En cada caso, los errores estándar de asimetría y curtosis fueron de 0.289 y 0.570 en el pilotaje (N = 69), mientras que de 0.147 y 0.292 en la etapa definitiva (N = 276), respectivamente.

Finalmente, para facilitar la interpretación de la solución factorial obtenida, se decidió rotarla, asumiendo que los indicadores evaluados se encontraban influenciados por un grupo menor de factores. Siguiendo la directriz de Lloret-Segura et al. (2014, pp. 1163-1166), se usó un método de rotación oblicuo. En la Figura 1 se indica que puntualmente fue la siguiente técnica: Oblimin directo con normalización Kaiser, admitiendo en este caso un valor de delta = 0. El motivo de su selección se debió a las soluciones factoriales sencillas y comprensibles que frecuentemente producía bajo una buena convergencia (Lee y Jennrich, 1979).

Validación confirmatoria: Contraste de tres tipos de MEE-BC.

En su estudio, Hadiuzzman et al. (2017) sugerían que eran necesarias más de 200 observaciones para analizar una determinada muestra a través del MEE. Por tanto, como se indica en la Figura 1, solo los resultados del AFE en la fase oficial pasaron a corroborarse mediante el MEE basado en covarianzas (MEE-BC). Así, lo primero que se realizó fue un análisis factorial confirmatorio (AFC). Bajo este enfoque, cada ítem se asocia exclusivamente con el factor del que se considera un indicador válido, es permisible el contraste estadístico de hipótesis concretas, la correlación de componentes únicos, entre otros aspectos esenciales (Batista-Foguet et al., 2004, p. 24). De manera más específica, se planteó que todas las variables observables evaluadas se encontraban influenciadas por el constructo NSE. Partiendo de Bollen (1989, pp. 233-235, 306-311), en la ecuación 5 se indica la fórmula de este AFC de primer orden (AFC 1).

|

|

r = Λ×NSE + ϵ |

(5) |

Donde ahora Λ resumía los efectos directos del escalar NSE = [NSE] sobre los ítems acoplados en r. A su vez, ϵ agrupaba los errores de medida. Tanto r, ϵ y Λ eran vectores de orden 7 × 1. En un segundo AFC se asumió que cierto factor, llamado aspectos básicos (ASB), solo influía en los indicadores EDUC, OCUP, INGR y TASS, al mismo tiempo que otro, denominado nivel de habitabilidad de la vivienda (NHV), influenciaba únicamente en los reactivos TIPV, MBPH y ACTH. Además, ambos constructos dimensionaban el factor NSE. Este modelo estructural y los dos anteriores modelos de media se especifican en las ecuaciones 6 y 7 de forma respectiva, tomando como guía lo explicado por Bollen (1989, pp. 313-315).

|

|

F = Γ×NSE + ϛ |

(6) |

|

|

r = Λ×F + ϵ |

(7) |

|

Con F representando, en este caso, los constructos ASB y NHV, y Γ acoplando los efectos de NSE en estos dos factores, cuyos residuales se incluían en ϛ. Por ello, F, Γ y ϛ eran vectores de orden 2 × 1. Asimismo, Λ era ahora una matriz de cargas factoriales, de orden 7 × 2, con ciertas condiciones (e.g., pesos nulos de ASB y NHV en indicadores donde no se planteó su influencia, opuesto a lo manejado en el AFE). En cambio, r y ϵ seguían siendo vectores, de tamaño 7 × 1, que respectivamente abarcaban los ítems evaluados y sus residuos.

Sin embargo, este último AFC, uno de segundo orden (en adelante, AFC 2), fue reespecificado. En su versión ajustada (denominada AFC 3) se eliminó la dimensión ASB. De manera que los indicadores EDUC, OCUP, INGR y TASS, junto con el factor NHV, pasaron a verse afectados directamente por la variable latente NSE. Lo que si se siguió asumiendo fue la influencia directa del constructo NHV en los ítems TIPV, MBPH y ACTH. Basándose en Bollen (1989, pp. 319-338, 350-355), esta relación causal y el resto de modelos (tanto estructural como de medición) del AFC 3 se formulan en las ecuaciones 8, 9 y 10, en ese orden.

|

|

r(G1) = Λ(G1)×NHV + ϵ(G1) |

(8) |

|

|

NHV = Γ×NSE + ϛ |

(9) |

|

|

r(G2) = Λ(G2)×NSE + ϵ(G2) |

(10) |

Estando Λ(G1) integrada por los efectos del escalar NHV = [NHV] sobre los reactivos incluidos en r(G1), con los errores de medida respectivos constituyendo ϵ(G1), siendo todos estos vectores de dimensiones 3 × 1. De forma similar, ϵ(G2) acoplaba los residuos de los ítems contenidos en r(G2), mientras que Λ(G2) estaba compuesto por los efectos del parámetro NSE en estas variables observables, cada uno de ellos de orden 4 × 1. A su vez, Γ = [Γ] y ϛ = [ϛ] reflejaban la influencia de NSE sobre NHV y, de modo correspondiente, su error residual.

Como se muestra en la Figura 1, el método de MV se usó al estimar los tres tipos de MEE-BC previamente especificados y al manejar el sesgo en las covarianzas de entrada y a evaluar. Los criterios de convergencia fueron 0.00001 y 0.001, con un máximo de 50 iteraciones (ninguna de Gauss-Newton) y 500 permutaciones al azar. El fin fue asegurar la robustez de los hallazgos. Además, en el AFC 1 y AFC 3, el constructo NSE escalo en el ítem EDUC, y en ASB al tratarse del AFC 2. En este último AFC la escala de ASB también se determinó en el indicador EDUC, y la del factor NHV en el reactivo TIPV (igual que en el AFC 3).

Asimismo, los residuales en cada modelo se normalizaron a un valor de uno, definiéndose sus escalas según sus respectivos indicadores. A la vez, se asumió que la matriz de covarianzas del factor NSE o de ASB y NHV eran distintas a la de identidad, y que estos factores no covariaban con los residuos de los ítems evaluados (o exclusivamente con el residuo del constructo NHV, por parte del NSE, pues la ejecución del AFC 2 requirió que el constructo ASB no tuviera un error de medida, lo cual sugería una posible invalidez convergente).

Para mejorar la adecuación del AFC 1, AFC 2 y AFC 3, se precisó que covariaran los residuales de INGR y OCUP, e igual para los ítems TIPV y MBPH. Solo en el AFC 1, se requirieron dos covariaciones más: entre los residuos de ACTH y de los reactivos anteriores, respectivamente. Cada reajuste sugería la posible existencia de un patrón subyacente de variabilidad compartida no capturado completamente por el modelo de ecuaciones estructurales empleado (Raykov y Marcoulides, 2006; Kline, 2016). Esto probablemente se debió a la naturaleza de las variables anteriormente mencionadas y al concepto que intentaban representar.

Uno o más de dichos indicadores se han utilizado en diversos estudios para comunicar sobre el NSE de las familias (e.g., ver Artola y Blumethal, 2015; Caro, 2002; Caro et al., 2009; Caro y Cortés, 2012; Dickinson y Adelson, 2014; Ensminger et al., 2000; Ferrão, 2009; Fotso y Kuate-Defo, 2005; Gill, 2011; Haretche, 2011; May, 2006; MINEDU, 2018; K. Morales et al., 2021; V. Rodríguez y Espinoza, 2015; Vera y Vera, 2013; Weiser y Riggio, 2010). Pero, también han sido usados para exponer su situación en el mercado laboral (Becker, 1964) o nivel de pobreza no monetaria (Feres y Mancero, 2001; Villatoro, 2017), lo que puede haber explicado los casos ya mencionados de covariaciones entre errores de medición.

Cabe señalar que, para evaluar la adecuación del AFC 1, AFC 2 y AFC 3, se calculó el índice chi cuadrado (χ2, cuyo valor p mayor a .05 indica un buen ajuste del modelo a los datos) y la relación χ2/gl. Otro índice usado fue el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA, por sus siglas en inglés), que mide la varianza que el modelo no explica por cada grado de libertad, aconsejándose un valor de 0.05 o menos, con un IC90% [0, 0.05], para un buen ajuste (Herrero, 2010). Pese a ello, Browne y Cudeck (1992) lo preferían menor a 0.08.

Además, se empleó el índice de ajuste comparativo (CFI, por sus siglas en inglés), desarrollado por Bentler (1990), cuyo valor en torno a .95 indica un ajuste adecuado, según Herrero (2010). El índice de ajuste de bondad (GFI, por sus siglas en inglés) también fue tomado en cuenta. De igual forma, se utilizó tanto el índice de parsimonia (PRATIO) como el criterio de información de Akaike (AIC), a fin de detectar el MEE-BC más parsimonioso.

Fiabilidad.

De acuerdo con la sugerencia hecha por Batista-Foguet et al. (2004, p. 24), una vez validados, se diagnosticó la fiabilidad de los indicadores EDUC, OCUP, INGR, TIPV, MBPH, ACTH y TASS. Para ello, la Figura 1 muestra que en el pilotaje y oficialmente se emplearon los modelos alfa y aleatorio de dos factores. Con el primer modelo se calculó el coeficiente alfa de Cronbach (CAC para abreviar), cuyo valor advertía de una fiabilidad inaceptable, pobre, débil, aceptable, buena u óptima si, de forma respectiva, no era menor a .50, se hallaba entre .50 y .60, .60 y .70, .70 y .80, .80 y .90 o excedía este último umbral (George y Mallery, 2010). A su vez, el segundo modelo permitió obtener el coeficiente de correlación intraclase para medidas únicas (CCIMU) y promedio (CCIMP), además de sus debidos intervalos de confianza al 95.0% y los resultados de una prueba F, con el fin de evaluar la significancia estadística de lo fiable que eran los ítems abordados (considerando los grados de libertad correspondientes). Ya que el CAC resultó ser equivalente al CCIMP, solo se consideró el IC95% de este último.

En la Figura 1 también se indica que, aprovechando los resultados derivados del MEE-BC más parsimonioso (que para ese entonces se sabía que era el AFC 3), se evaluó de forma más robusta la confiabilidad de los datos en la fase oficial, mediante el calculó de la varianza media extraída (VME). En un inicio, Fornell y Larcker (1981) propusieron este índice como una evidencia de validez convergente. Pero, lo que permite es relacionar la proporción de varianza explicada por un factor específico en contraste con la varianza total atribuible a su error de medición (Cheung y Wang, 2017), advirtiendo del nivel de precisión de un instrumento para medir un determinado constructo. La literatura señala que un valor de la VME se considera adecuado cuando es mayor a .50 (Baharum et al., 2023; Fornell y Larcker, 1981), sugiriendo que el factor evaluado explica más de la mitad de la varianza en sus ítems (Baharum et al., 2023).

Optimización del índice socioeconómico individual.

Concluida la evaluación intrínseca de su calidad, los siete reactivos anteriores se utilizaron en el cálculo de dos índices socioeconómicos individuales. Particularmente, para estimar el primer índice socioeconómico (ISE) de cada usuario, se tipificó el puntaje de su NSE (bajo un enfoque individual), el cual fue imputado a partir del MEE-BC más parsimonioso y que mejor se ajustó a los datos. En cambio, el segundo ISE individual se obtuvo al sumar directamente los puntajes de las repuestas a dichos reactivos y luego estandarizar el resultado. En efecto, esto reflejó dos enfoques distintos: uno basado en un modelo estadístico complejo (el más adecuado posible) y otro en una simple adición de puntuaciones previamente evaluadas.

Posteriormente, se evaluó la consistencia, eficiencia, robustez y posibles discrepancias de estas medidas socioeconómicas individuales. Esto se realizó a través de la prueba de correlación de Spearman y la de rangos de signos de Wilcoxon (incluidos sus respectivos tamaños del efecto y potencias estadísticas post hoc), debido a que ambos índices presentaban una distribución no paramétrica según la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (primer ISE individual: D = 0.084, p < .001; segundo ISE individual: D = 0.087, p < .001).

Al final, se optó por el ISE individual más simple y

eficiente a la vez, el cual pasó a clasificarse en cinco niveles, siguiendo el

mismo método usado para la variable INGR. De modo que, solo se escogió cada

valor único de este ISE (iseu

en adelante), con el fin de mitigar el sesgo causado por sus repeticiones y,

así, ofrecer una perspectiva más precisa y equilibrada de la distribución y

diversidad socioeconómica de la población investigada. Luego, estos valores

distintos fueron ordenados ascendentemente y se estimó el ĸ-ésimo valor

de ƙ, en base a su posición y el número analizado de medidas únicas

(denotado por niseu).

De este resultado, la parte entera e indicó la posición concreta de

ciertos índices socioeconómicos únicos requeridos, mientras que la parte

decimal ![]() funcionó como

coeficiente de ajuste, sirviendo esto en el cálculo del ĸ-ésimo

quintil socioeconómico único (KSEU). En la ecuación 11 se muestra una notación

más compacta del conjunto formado por cada iseu.

Por su parte, las fórmulas empleadas en el cálculo del valor de ƙĸ

y KSEUĸ se especifican en las respectivas ecuaciones 12 y 13.

funcionó como

coeficiente de ajuste, sirviendo esto en el cálculo del ĸ-ésimo

quintil socioeconómico único (KSEU). En la ecuación 11 se muestra una notación

más compacta del conjunto formado por cada iseu.

Por su parte, las fórmulas empleadas en el cálculo del valor de ƙĸ

y KSEUĸ se especifican en las respectivas ecuaciones 12 y 13.

|

|

Supp(ISE) := {iseu ∈ ISE*: mISE(iseu) > 0} |

(11) |

|

|

|

(12) |

|

|

KSEUĸ = iseue + |

(13) |

Con Supp(ISE) y mISE(iseu) siendo el soporte y la función de multiplicidad del mset (ISE, m). Mientras tanto, ISE* representaba el universo de índices socioeconómicos individuales. Sobre el ĸ-ésimo KSEU, su estimación se dio para todo ĸ = 1, 2, … , 5.

Cada estrato planteado se basó en el trabajo realizado por Vera y Vera (2013) en una población de Lambayeque, así como en las clasificaciones que manejaban la APEIM (2017, 2018, 2019) y el INEI (2019). Estos enfoques se adaptaron por dos razones: reflejar de manera más precisa la realidad socioeconómica de la población investigada (i.e., los usuarios del transporte urbano que frecuentaron la avenida Francisco Bolognesi de la ciudad de Chiclayo en 2019) y poder contrastarla con los hallazgos de estudios que, a pesar de no haber realizado una estratificación socioeconómica individual, eran un referente útil para el análisis.

Además, se optimizó un índice de habitabilidad de la vivienda (IHV), pero solo para efectos de contraste. Se procedió igual que con el ISE individual, aclarando que únicamente se usaron los ítems TIPV, MBPH y ACTH (basándose en su valides). Aquí también se evaluaron dos índices con ayuda de los anteriores test no paramétricos, dado que sus distribuciones eran no normales (primer IHV: D = 0.104, p < .001; segundo IHV: D = 0.207, p < .001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Rasgos socioeconómicos individuales clave de la muestra oficial

Históricamente, diversos estudios han señalado que el logro educativo del padre, su condición ocupacional e ingresos monetarios se han utilizado de manera consistente como los principales aspectos del ESE de las familias (Bradley y Corwyn, 2002; Caro y Cortés, 2012; Cowan et al., 2012; Ensminger y Fothergill, 2014; Entwisle y Astone, 1994; Gottfried, 1985; Hauser, 1994; Long y Renbarger, 2023; May, 2006; Mueller y Parcel, 1981; Oakes y Rossi, 2003; Sirin, 2005; White, 1982; Willms, 2002). Para este trabajo, sin embargo, se han empleado como indicadores clave del NSE individual, junto con cuatro ítems más: el tipo de vivienda, el material base del piso del hogar, sus activos y el tipo de acceso a atención médica.

Esto último difiere de ciertas investigaciones que, además de haber seguido un enfoque familiar de estratificación socioeconómica, no consideraron ninguna de las siete variables mencionadas anteriormente (e.g., ver Malecki y Demaray, 2006; Okoye y Okecha, 2008; Ware, 2017; Weiser y Riggio, 2010). Otros trabajos, por el contrario, no han tomado en cuenta la cobertura del jefe del hogar al servicio de salud (e.g., ver Caro, 2002; Caro y Cortés, 2012; Dickinson y Adelson, 2014; Gill, 2011; Haretche, 2011; K. Morales et al., 2021; MINEDU, 2018), su clase de empleo y las retribuciones monetarias que conseguía debido a ello (e.g., Caro, 2002; Caro et al., 2009; Ensminger et al., 2000; Ferrão, 2009; Haretche, 2011; K. Morales et al., 2021; MINEDU, 2018) o, al menos, alguno de estos dos últimos ítems (e.g., Artola y Blumethal, 2015; Caro y Cortés, 2012; Gill, 2011; V. Rodríguez y Espinoza, 2015; Vera y Vera, 2013).

Desde luego, existen muchas más variables que se han usado para estimar el NSE familiar. Tal es el caso del acceso a comidas escolares con un precio reducido o gratuitas (Ensminger et al., 2000; Malecki y Demaray, 2006; Weiser y Riggio, 2010), la percepción sobre la asistencia del Estado (Ensminger et al., 2000), el lugar de trabajo y residencia (Okoye y Okecha, 2008) o el goce de becas de comedor (Ferrão, 2009), de una vivienda, auto y videojuego (Weiser y Riggio, 2010), libros (Ferrão, 2009; Gill, 2011; Haretche, 2011), algún ordenador (Gill, 2011; Weiser y Riggio, 2010), el número de integrantes y habitaciones disponibles en un hogar (Vera y Vera, 2013), entre otras medidas. No obstante, su adecuación en distintas regiones, culturas y ámbitos socioeconómicos no siempre podría ser lo más asequible, especialmente si lo que se requiriera es seguir un enfoque individual de estratificación socioeconómica.

En cambio, con los indicadores seleccionados en el presente trabajo se logró superar todas estas posibles limitantes. Siendo concretos, se pudo ajustar la formulación de aquellas consultas que lo necesitaban, con el fin de hacerlas más claras y perceptibles para los individuos a los cuales estuvieron dirigidas (que no necesariamente tenían el rol de jefes de hogar). Así, se proporcionó una visión más completa y precisa de su situación socioeconómica individual. Específicamente, la Tabla 3 muestra que, en 2019, hubo una alta concentración de usuarios del transporte urbano con educación universitaria o superior técnica que frecuentaban la avenida Francisco Bolognesi en la ciudad de Chiclayo. De hecho, una parte significativa de estas personas se había graduado de alguna universidad. Sumado a esto, la mayoría laboraba de forma independiente o por cuenta ajena (empleados), seguidos por empleadores y trabajadores familiares.

Asimismo, era notoria la presencia de individuos con un ingreso monetario al mes mayor a 830 soles, pero sin sobrepasar los 2620 soles. En cuanto al tipo de servicio de salud al que accedían, se aprecia que una gran parte hacía uso de seguros sociales u hospitales de las Fuerzas Armadas, la policía, la Solidaridad o el Ministerio de Salud. También se evidencia que mayormente estos usuarios vivían en apartamentos o en casas de su propiedad. Del mismo modo, más de la mitad habitaba viviendas con pisos de mayólica, loseta o cerámica, y casi todos tenían en sus hogares cocina, refrigeradora e internet. Por último, un considerable número de esta DTU contaba con lavadora en sus respectivos domicilios y una menor fracción teléfono fijo.

Sin embargo, aunque mínima, una parte de la DTU encuestada oficialmente solo había acabado la secundaria o, más bien, tenía estudios de postgrado. Había quienes trabajaban de ambulantes. Asimismo, por su trabajo, ciertos usuarios percibían no más de 830 soles al mes. Se habitaban viviendas improvisadas o en callejón. El piso de algunos hogares era de tierra o arena. Además, por salud, se recurría a postas médicas, farmacias o, incluso, a naturistas.

Tabla 3. Usuarios del transporte que frecuentaban la avenida Francisco Bolognesi de Chiclayo en 2019 según algunas de sus características socioeconómicas individuales.

|

Características |

Categorías |

Casos (en %) |

|

Nivel de estudios: |

‣ Secundaria completa |

5.4 |

|

‣ Superior técnico incompleto |

6.9 |

|

|

‣ Superior técnico completo |

22.5 |

|

|

‣ Estudios universitarios incompletos |

22.1 |

|

|

‣ Estudios universitarios completos |

32.2 |

|

|

‣ Maestría |

7.2 |

|

|

‣ Doctorado |

3.6 |

|

|

|

|

|

|

Condición laboral actual: |

‣ Ambulante |

6.2 |

|

‣ Trabajador familiar |

13.4 |

|

|

‣ Trabajador independiente |

36.2 |

|

|

‣ Trabajador dependiente |

30.8 |

|

|

‣ Empleador |

13.4 |

|

|

|

|

|

|

Ingresos monetarios (al mes): |

‣ Menos o hasta S/ 830 |

9.1 |

|

‣ Más de S/ 830 hasta S/ 1040 |

27.5 |

|

|

‣ Más de S/ 1040 hasta S/ 1740 |

22.8 |

|

|

‣ Más de S/ 1740 hasta S/ 2620 |

26.8 |

|

|

‣ Más de S/ 2620 |

13.8 |

|

|

|

|

|

|

Tipo de vivienda: |

‣ Vivienda improvisada |

1.8 |

|

‣ Vivienda en callejón |

4.7 |

|

|

‣ Vivienda en quinta |

19.6 |

|

|

‣ Apartamento en edificio |

39.9 |

|

|

‣ Casa independiente |

34.1 |

|

|

|

|

|

|

Material base en el piso del hogar: |

‣ Tierra / Arena |

2.2 |

|

‣ Cemento sin pulir (falso piso) |

10.9 |

|

|

‣ Cemento pulido / Tapizón |

28.3 |

|

|

‣ Mayólica / Losetas / Cerámicos |

56.2 |

|

|

‣ Parquet / Madera pulida / Alfombra / Mármol / Terrazo |

2.5 |

|

|

|

|

|

|

En su hogar cuenta con: |

‣ Cocina |

100.0 |

|

‣ Refrigeradora |

99.6 |

|

|

‣ Lavadora |

82.6 |

|

|

‣ Teléfono fijo |

65.9 |

|

|

‣ Servicio doméstico |

6.9 |

|

|

‣ Internet |

97.8 |

|

|

|

|

|

|

Tipo de acceso al servicio de salud: |

‣ Posta médica / Farmacia / Naturista |

17.0 |

|

‣ Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad |

25.7 |

|

|

‣ Seguro social / Hospital de las FFAA / Hospital de la policía |

30.1 |

|

|

‣ Médico particular en consultorio |

17.0 |

|

|

‣ Médico particular en clínica privada |

10.1 |

|

|

Observaciones |

|

276 |

Nota. FFAA = Fuerzas Armadas. Ningún encuestado contestó no tener estudios o solo contar con primaria incompleta, completa o secundaria incompleta. Se consideró las cinco categorías oficiales de la variable ingresos.

Estos hallazgos, por tanto, sugieren que la avenida Francisco Bolognesi era una vía clave para personas que, principalmente, tenían un nivel medio o bajo superior de educación y ocupación, recibían montos bajo inferiores por su trabajo y residían en viviendas de mediana o alta calidad. No obstante, algunos usuarios percibían ingresos laborales muy bajos, su acceso a servicios de salud era limitado y vivían en domicilios de baja habitabilidad. Por ello, se requieren políticas públicas que aborden todas estas desigualdades y mejoren, en este contexto, la infraestructura vial, promoviendo una movilidad urbana inclusiva y equitativa.

Calidad de los indicadores seleccionados

En la matriz de correlaciones de la Tabla 4 puede apreciarse que hubo pruebas suficientes para no aceptar que las variables observables EDUC, OCUP, INGR, TIPV, MBPH, ACTH y TASS estaban incorreladas. Esto, tanto al utilizar información preliminar como oficial (ver por debajo o encima de la diagonal principal de la matriz, en ese orden). En ambos casos, los coeficientes de correlación fueron estadísticamente significativos (con al menos un p < .01) e importantes. Igualmente, cada poder estadístico post hoc (mayor a .86) indica una alta capacidad del test de correlación de Pearson para detectar los efectos anteriores en la DTU objetivo, sugiriendo que las relaciones observadas tenían una gran posibilidad de ser reales. A su vez, los determinantes obtenidos eran cercanos a cero: 0.009 en el pilotaje y 0.013 de forma definitiva, lo que revelaba una muy considerable intercorrelación entre los indicadores evaluados.

Tabla 4. Matriz de correlaciones entre los indicadores del nivel socioeconómico individual en usuarios del transporte urbano que se encuestaron durante el 2019.

|

Indicadores evaluados |

TASS |

EDUC |

OCUP |

INGR |

TIPV |

MBPH |

ACTH |

|

Tipo de acceso al servicio de salud (TASS) |

1.000 |

.616*** |

.714*** |

.854*** |

.466*** |

.445*** |

.495*** |

|

– |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nivel educativo (EDUC) |

.630*** |

1.000 |

.718*** |

.659*** |

.323** |

.509*** |

.460*** |

|

1.000 |

– |

1.000 |

1.000 |

.865 |

.998 |

.992 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Condición laboral (OCUP) |

.743*** |

.616*** |

1.000 |

.786*** |

.370** |

.622*** |

.542*** |

|

1.000 |

1.000 |

– |

1.000 |

.937 |

1.000 |

1.000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nivel de ingresos monetarios (INGR) |

.853*** |

.644*** |

.705*** |

1.000 |

.443*** |

.572*** |

.612*** |

|

1.000 |

1.000 |

1.000 |

– |

.988 |

1.000 |

1.000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tipo de vivienda (TIPV) |

.364** |

.404*** |

.426*** |

.537*** |

1.000 |

.594*** |

.431*** |

|

.930 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

– |

1.000 |

.983 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Material base en el piso del hogar (MBPH) |

.522*** |

.400*** |

.431*** |

.494*** |

.691*** |

1.000 |

.433*** |

|

.999 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

– |

.984 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Activos del hogar (ACTH) |

.462*** |

.399*** |

.510*** |

.565*** |

.535*** |

.520*** |

1.000 |

|

.993 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

– |

Nota. Adaptado de Siesquén y Cabrejos (2024, p. 99). Por encima de la diagonal se ubican las correlaciones entre ítems y sus potencias estadísticas post hoc con datos definitivos, mientras que por debajo lo correspondiente al pilotaje. Los determinantes respectivos fueron .009 y .013. Se trabajo con una muestra piloto y final de 69 y 276 usuarios del transporte urbano, en ese orden. Además, se tuvo que: *p < .05, **p < .01 y ***p < .001.

La significatividad asociada al test de esfericidad de Bartlett en las etapas piloto (χ2 = 302.751, gl = 21) y oficial (χ2 = 1182.399, gl = 21) ratificaba la ausencia de pruebas suficientes para no rechazar la hipótesis nula de incorrelación entre los ítems indicados (con un p < .001 en ambas instancias). Además, en el pilotaje se obtuvo una medida KMO de .852, valor que oficialmente fue de .863, constatándose de esta manera que la matriz de correlaciones presentada en la Tabla 4 era apta para la factorización (según lo aconsejado por Kaiser, 1970).

Dado estos resultados, se procedió a realizar el AFE. Como se observa en la Tabla 5, eran dos constructos (no solo uno) los que explicaban un mayor porcentaje de la varianza común de las respuestas definitivas a los reactivos analizados, con saturaciones superiores a los umbrales de .30 o .40 establecidos por Bandalos y Finney (2019). El primer factor (F1) se asociaba más con EDUC, OCUP, INGR y TASS, mientras que el segundo (F2) con TIPV, MBPH y ACTH. No obstante, el test de bondad de ajuste advertía que tanto este modelo como el basado en AV > 1 (ya sea usando información piloto u oficial) representaban adecuadamente las relaciones entre dichos ítems, sin dejar claro cuál ofrecía un mejor ajuste en general.

Tabla 5. Matrices factoriales y de patrón relacionadas con el concepto nivel socioeconómico individual en usuarios del transporte urbano encuestados durante el 2019.

|

Indicadores |

Piloto, AV > 1: F1 |

Fase oficial, AV > 1: F1 |

NFE = 2: F1 |

F2 |

|

TASS |

.877 |

.895 |

.978 |

|

|

EDUC |

.738 |

.700 |

.658 |

|

|

OCUP |

.861 |

.782 |

.760 |

|

|

INGR |

.934 |

.930 |

.906 |

|

|

TIPV |

480 |

.592 |

|

.847 |

|

MBPH |

.651 |

.564 |

|

.843 |

|

ACTH |

.625 |

.616 |

|

.453 |

|

VCE |

.568 |

.545 |

.562 |

.100 |

|

|

|

|

|

|

|

c2 |

33.637 |

154.310 |

18.695 |

|

|

gl |

14 |

14 |

8 |

|

|

p |

.002 |

< .001 |

.017 |

|

Nota. Adaptado de Siesquén y Cabrejos (2024, pp. 102, 103). AV = autovalores; NFE = número de factores extraídos; F1 = factor 1; F2 = factor 2; TASS = tipo de acceso al servicio de salud; EDUC = nivel educativo; OCUP = condición laboral; INGR = nivel de ingresos monetarios; TIPV = tipo de vivienda; MBPH = material base en el piso del hogar; ACTH = activos del hogar; VCE = varianza común explicada. Para la extracción factorial se aplicó la máxima verosimilitud y en la rotación el método Oblimin directo con normalización Kaiser y delta = 0. Solo se muestran las cargas factoriales mayores a .40. La segunda y tercera columna son las matrices factoriales del pilotaje y la etapa oficial (partiendo de AV > 1, luego de cinco iteraciones). La última columna presenta la matriz de patrón que solo se obtuvo en la última etapa (al fijar en dos el NFE, luego de nueve iteraciones y otras cinco para la rotación). Se trabajo con una muestra piloto y oficial de 69 y 276 usuarios del transporte urbano, de manera correspondiente.

Adicionalmente, la correlación entre F1 y F2 (![]() = .666) no

solo ratificó la correcta elección del tipo de método de rotación oblicua

aplicado, sino que también sugería la existencia de un factor de segundo orden,

lo cual no podía ser probado mediante el AFE. Tampoco era posible verificar si

cada indicador evaluado lo era únicamente del factor que parecía serlo, sin

importar cuál de los dos modelos anteriormente mencionados se estuviera examinando.

= .666) no

solo ratificó la correcta elección del tipo de método de rotación oblicua

aplicado, sino que también sugería la existencia de un factor de segundo orden,

lo cual no podía ser probado mediante el AFE. Tampoco era posible verificar si

cada indicador evaluado lo era únicamente del factor que parecía serlo, sin

importar cuál de los dos modelos anteriormente mencionados se estuviera examinando.

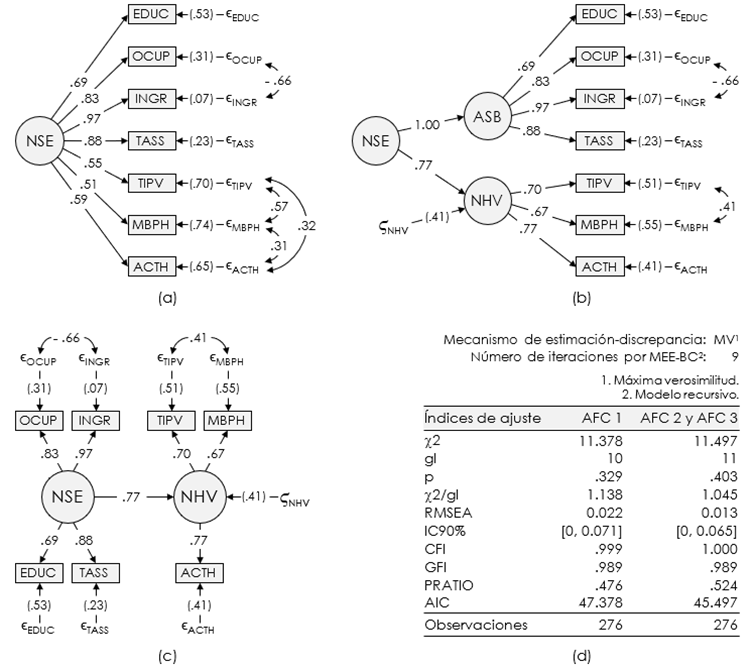

Es por ello que se realizó un AFC 1 para probar los resultados del primer AFE (cuya extracción factorial estaba basada en AV > 1). En cambio, con el AFC 2 y su reespecificación (el AFC 3), se ratificó los hallazgos logrados al fijar dos factores en el segundo AFE. Así, se realizaron tres tipos de MEE-BC, cuyos principales resultados los muestra la Figura 2.

Figura 2. Modelos de ecuaciones estructurales utilizados en la validación confirmatoria de los indicadores del NSE de los usuarios del transporte urbano investigados en 2019.

Nota. Adaptado de

Siesquén y Cabrejos (2024, p. 109). ASB = aspectos básicos;

MEE˗BC

= modelado de ecuaciones estructurales (MEE) basado en covarianzas; NSE = nivel

socioeconómico;

NHV = nivel de habitabilidad de la vivienda; ![]() =

error de medida de NHV; EDUC = nivel educativo; TASS = tipo de acceso al

servicio de salud; OCUP = condición laboral; INGR = nivel de ingresos

monetarios; ACTH = activos del hogar; TIPV = tipo de vivienda; MBPH = material

base en el piso del hogar. Los diagramas en los paneles (a), (b) y (c) son del

análisis factorial confirmatorio (AFC) de orden uno (AFC 1), dos (AFC 2) y su

ajuste (AFC 3). La varianza de cada error de medida

=

error de medida de NHV; EDUC = nivel educativo; TASS = tipo de acceso al

servicio de salud; OCUP = condición laboral; INGR = nivel de ingresos

monetarios; ACTH = activos del hogar; TIPV = tipo de vivienda; MBPH = material

base en el piso del hogar. Los diagramas en los paneles (a), (b) y (c) son del

análisis factorial confirmatorio (AFC) de orden uno (AFC 1), dos (AFC 2) y su

ajuste (AFC 3). La varianza de cada error de medida ![]() se

muestra entre paréntesis. Se reportan coeficientes de correlación y regresión

estandarizados (con un valor p < .001).

se

muestra entre paréntesis. Se reportan coeficientes de correlación y regresión

estandarizados (con un valor p < .001).

Por su parte, el panel (d) de la Figura 2 muestra un resumen del análisis de la bondad de ajuste de dichos modelos. Como se observa, el AFC 3 fue el que mejor se adecuó a los datos oficiales. Pese a que el AFC 2 era igual de parsimonioso, carecía de validez discriminante y convergente. En el panel (b) se aprecia que esto se debió a la magnitud de influencia del factor NSE en ASB, corroborándose de esta manera la inexistencia de esta última dimensión.

Así, lo detallado en el panel (c) sugiere que los siete reactivos evaluados eran indicadores del NSE individual, ya sea de forma directa (como en el caso de EDUC, OCUP, INGR y TASS) o indirectamente (a través del factor NHV, para el caso de TIPV, MBPH y ACTH). Sin embargo, este NSE se reflejaba más en INGR, explicando una gran parte de su varianza (R2 = .931). En menor medida, lo hacía en TASS (R2 = .772) y OCUP (R2 = .691). Pero, aún menos, en EDUC (R2 = .473), revelando la presencia de variables omitidas que explicaban mejor este ítem, como las políticas públicas que influyen en la calidad del sistema educativo.

Respecto a esto último, la Tabla 3 muestra que un mayor porcentaje de las personas analizadas tenía estudios universitarios concluidos, seguido por las que completaron su educación superior técnica. Asimismo, la literatura señala que la desregulación del sistema educativo peruano, por medio del Decreto Legislativo N° 882 en 1996, ha provocado un sostenido aumento de la oferta universitaria (Yamada et al., 2017), lo que se ha asociado estrechamente a una baja en la calidad educativa de aquellas instituciones creadas durante la posdesregulación (Lavado et al., 2014). De esta manera, pese a ubicarse en un mismo NSE individual, muchos de los usuarios con una educación superior posiblemente no tuvieron la formación requerida por el mercado laboral, lo que explicaría la limitada influencia del factor NSE en al reactivo EDUC.

Además, la correlación de ˗.667 entre los residuales de INGR y OCUP indica que, aun con la misma clase de empleo, ciertos usuarios recibían al mes menos o más ingresos de lo esperado. En Perú, hay una gran brecha salarial entre trabajadores formales e informales, con la mayoría laborando de modo independiente o como asalariados (Manayay, 2020). De hecho, en 2019, el 75.4% de los trabajadores en la región Lambayeque eran informales (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo [MTPE], 2020), en tanto que la mayor parte de la DTU analizada fueron trabajadores independientes o empleados (ver Tabla 3). Por tanto, la disparidad en sus retornos laborales podría haberse debido a factores relacionados en los sectores formal e informal, como el nivel educativo y la experiencia laboral (Badullahewage y Badullahewage, 2021; Santoso et al., 2022; Srivastava, 2019), esta última junto a la edad, el género, las capacitaciones recibidas y la clase social (Srivastava, 2019; Wulandari et al., 2018), más las diferencias y segmentación institucional del mercado laboral (Santoso et al., 2022; Srivastava, 2019).

De forma similar, el constructo NHV se veía reflejado mucho más en el ítem ACTH (R2 = .586) que en TIPV (R2 = .494) o MBPH (R2 = .453). No obstante, era mayor la influencia que recibía del factor NSE (R2 = .594). Más bien, la correlación de .499 entre los residuos de los reactivos TIPV y MBPH implica que hubo clústeres dentro de la muestra que, a pesar de seguir un patrón general positivo en cuanto a su NSE, mostraron diferencias en sus niveles de concentración de datos. Como anteriormente se ha planteado, este desajuste podría haberse debido a su nivel de pobreza de tipo no monetaria (Feres y Mancero, 2001; Villatoro, 2017).

Ahora bien, mediante los modelos alfa y aleatorio bifactorial se halló que los siete ítems usados en la construcción de un ISE individual presentaron una buena consistencia interna, según la clasificación de George y Mallery (2010), tanto en la etapa preliminar (CAC = CCIMP = .895, IC95% [.852, .929]) como de forma oficial (CAC = CCIMP = .892, IC95% [.871, .910]). Podría decirse que este grupo de ítems si evaluaban lo mismo, teniendo éxito al segregar sus distintas particularidades, siendo esto fiable al 95.0%. Además, en ambas instancias, su reproducibilidad se veía mermada al utilizarse solo uno de ellos (fase piloto: CCIMU = .549, IC 95%: .452, .651, F(68, 408) = 9.527; fase decisiva: CCIMU = .541, IC95% [.491, .592], F(275, 1650) = 9.243; con un valor de prueba de cero y un p < .001 en cada análisis). Esto último respalda la importancia de emplear varios indicadores al requerir una medida más confiable y precisa del NSE individual, similar a lo sugerido por la literatura (Sirin, 2005; White, 1982).

A su vez, los resultados de haber calculado la VME con la información derivada del AFC 3 (el MEE-BC más parsimonioso) mostraban que, en promedio, el 71.4% de la varianza de los ítems EDUC, OCUP, INGR y TASS era explicada por el factor NSE. De igual manera, el constructo NHV explicaba, en promedio, el 51.1% de la varianza de los reactivos TIPV, MBPH y ACTH. Ambos porcentajes superaban el umbral mínimo sugerido por Baharum et al. (2023) y Fornell y Larcker (1981), revelándose de este modo la idoneidad de dichas agrupaciones de indicadores para la medición empírica de sus respectivos constructos (i.e., que estas variables observables representaban apropiadamente al factor latente que les correspondía).

En resumen, los hallazgos obtenidos confirmaron el cumplimiento de los criterios de validez y confiabilidad de los siete ítems anteriormente mencionados. No obstante, el método empleado para esta verificación es algo inusual en algunos aspectos. Primero, porque se hizo uso del AFE y el MEE-BC (que incluyó el AFC) en la etapa de validación. Segundo, que se utilizó el CAC, CCIMU, CCIMP y la VME para ofrecer una mejor evaluación de la fiabilidad. Por el contrario, al realizar ambas evaluaciones, otros trabajos han preferido usar ciertos criterios basados en la literatura teórica y empírica (Caro y Cortés, 2012; Haretche, 2011). Paralelamente, en distintos estudios solo se ha examinado que tan fiable era la escala que adecuaron (Naushad, 2022; Vera y Vera, 2012) o validaron su contenido (Ensminger et al., 2000). Es más, varias investigaciones simplemente no consideraron necesario evaluar la calidad de los reactivos que utilizaron en la estimación del ESE de las familias (Artola y Blumethal, 2015; Caro, 2002; Cuellar et al., 2016; Dickinson y Adelson, 2014; Fotso y Kuate-Defo, 2005; Fujihara, 2020; Gill, 2011; K. Morales et al., 2021; May, 2006; MINEDU, 2018; Oakes y Rossi, 2003; V. Rodríguez y Espinoza, 2015; Weiser y Riggio, 2010) o la escala que ajustaron (Weiser y Riggio, 2010).

Análisis del ISE individual

Como ya se ha señalado, en este estudio se calcularon dos índices socioeconómicos, pero desde una perspectiva individual. El primero de ellos se obtuvo estandarizando los puntajes del factor NSE, imputados del AFC 3, que fue el tipo de MEE-BC que mejor se ajustó a los datos captados por los siete ítems escogidos. Este método difiere de otros que, para medir el ESE familiar, han usado ciertas técnicas estadísticas avanzadas. Tal es el caso de los modelos MIMIC (Dickinson y Adelson, 2014; Oakes y Rossi, 2003), el método bayesiano multinivel (May, 2006), el análisis de regresión (Fujihara, 2020) o el modelo de Rasch (Haretche, 2011). También se han aplicado los análisis de correspondencia múltiple y escalamiento óptimo (Artola y Blumethal, 2015), así como el análisis de componentes principales (Caro, 2002; Caro y Cortés, 2012; Fotso y Kuate-Defo, 2005; Gill, 2011; Naushad, 2022), su modalidad no lineal (K. Morales et al., 2021) o en combinación con el método de asignación óptima (Cuellar et al., 2016).

Los valores del segundo ISE individual resultaron de tipificar la suma de los puntajes asignados a las respuestas de dichos indicadores (i.e., las variables EDUC, OCUP, INGR, TIPV, MBPH, ACTH y TASS). Esta manera de obtener un ISE contrasta con otras en donde las puntuaciones de las variables utilizadas se sumaron (Weiser y Riggio, 2010), promediaron (Ensminger et al., 2000), ponderaron con datos basados en el juicio de expertos (V. Rodríguez y Espinoza, 2015) o se tipificó este valor esperado, tras ponderarlo con información tomada de la literatura (Caro, 2002) o de análisis previos de componentes centrales (MINEDU, 2018).

Además, se calcularon dos índices de habitabilidad de las viviendas ocupadas por las personas analizadas en la presente investigación, con base en los resultados que se obtuvieron en la etapa de validación de los reactivos evaluados. No obstante, debe aclararse que ambas mediciones se efectuaron únicamente para disponer de un marco de referencia adicional, a fin de contrastar y complementar los hallazgos brindados por los anteriores índices socioeconómicos individuales. De esta forma, se proporcionó una perspectiva mucho más completa y matizada de la situación socioeconómica y habitacional de dichos usuarios del transporte urbano.

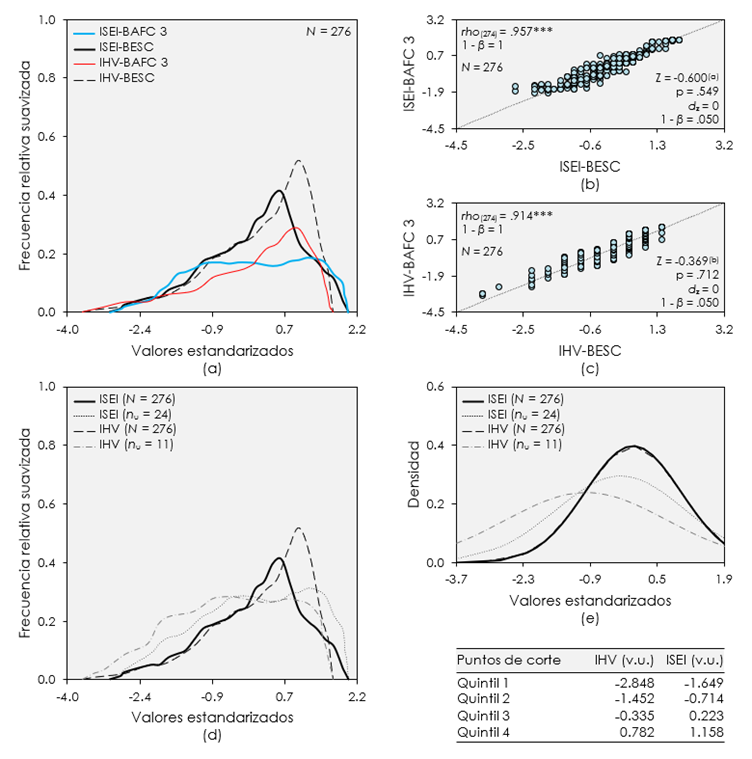

Así, en el panel (a) de la Figura 3 se observan ciertas diferencias entre el ISE individual basado en la tipificación de los puntajes derivados del AFC 3 (ISEI-BAFC 3 para abreviar) y el que se basó en la estandarización de la suma de los códigos de las respuestas a los ítems anteriormente evaluados (en adelante, ISEI-BESC). Para ser más específicos, los valores de este último índice se posicionaban más cerca de su promedio (Mdn = 0.035), mientras que los del ISEI-BAFC 3 tendían a estar levemente por encima de cero (Mdn = 0.114). A pesar de esto, sus distribuciones parecían ser casi normales, aunque con ligeras desviaciones (ISEI-BAFC 3: Asimetría = 0.039, Curtosis = -0.889; ISEI-BESC: Asimetría = -0.241, Curtosis = -0.393).

También se aprecia que, según su IHV derivado de la tipificación de los valores resultantes del AFC 3 (i.e., su IHV-BAFC 3), la mayor parte de los encuestados habitaba viviendas en mejores condiciones que la media (Mdn = 0.168, Curtosis = 0.402). Pese a ello, algunos usuarios vivían en domicilios, por mucho, menos habitables que los de esta gran mayoría (Asimetría = -0.806). De hecho, el IHV obtenido al normalizar la suma de los códigos de las respuestas a los reactivos TIPV, MBPH y ACTH (con siglas IHV-BESC) mostraba estos mismos rasgos, pero de manera más acentuada (Mdn = 0.502, Asimetría = -1.260, Curtosis = 1.769).

Desde luego, tanto el ISEI-BAFC 3 como el ISEI-BESC tendían a presentar distribuciones más simétricas y normales en contraste con el IHV-BAFC 3 o el IHV-BESC, los cuales mostraban una distribución cada vez más sesgada hacia medidas más bajas. Esto significa que hubo mayor diversidad y desigualdad en las condiciones de las viviendas habitadas por la DTU encuestada oficialmente, reflejadas en valores mucho más alejados del promedio.

Figura 3. Distribución, densidad, dispersión y umbrales de clasificación: El caso del ISEI y el IHV de los usuarios del transporte urbano encuestados oficialmente en 2019.