La economía del Donut: Un marco de política pública para la transición socio-ecológica en América Latina

The doughnut economy: A public policy framework for socio-ecological transition in Latin America

Clara Elisa Tapia Nin

Universidad del Caribe (UNICARIBE), República Dominicana

Email: ctapia@unicaribe.edu.do

ORCID: 0000-0002-6368-5495

José Wilson Gómez Cumpa

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú

Email: jgomezc@unprg.edu.pe

ORCID: 0000-0001-7071-6248

Altagracia Tavarez Suarez

Universidad del Caribe (UNICARIBE), República Dominicana

Email: atavarez@unicaribe.edu.do

ORCID: 0009-0006-3735-9764

Lourdes María Contreras Félix

Universidad del Caribe (UNICARIBE), República Dominicana

Email: lcontreras@unicaribe.edu.do

ORCID: 0009-0008-5906-6297

Recibido: 19/09/2025

Aprobado: 25/09/2025

Publicado: 26/09/2025

Cómo citar este trabajo:

Tapia Nin, C.E., Gómez Cumpa, J.W., Tavarez Suarez, A y Contreras Félix L.M. (2025). La Economía del Donut: Un Marco de Política Pública para la Transición Socio-Ecológica en América Latina. Revista Reflexiones De La Sociedad Y Economía, 2(2), 63-95. https://doi.org/10.62776/rse.v2i2.54

![]()

© Los autores. Este artículo es publicado por la Revista Reflexiones de la sociedad y economía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú, como acceso abierto bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Esta licencia permite compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material) el contenido para cualquier propósito, incluido el uso comercial.

Este estudio evalúa la viabilidad de adoptar la Economía del Donut (DE) en América Latina, con foco en Perú y República Dominicana, para impulsar una transición socio-ecológica justa. El objetivo es sintetizar la evidencia global (2017–2025), extraer lecciones de implementación a partir de cinco experiencias: Ámsterdam, Países Bajos; Tomelilla, Suecia; Barcelona, España; Ciudad de México, México; y Manos del Uruguay, Uruguay, y proponer una hoja de ruta operativa con gobernanza multinivel e indicadores trazables. La metodología combina revisión sistemática narrativa de fuentes académicas y técnicas (DEAL, C40, ONU-Hábitat, CEPAL), estudios de caso y el uso del Retrato de Ciudad (cuatro lentes: local/global × social/ecológico) para derivar métricas y políticas palanca. La población objetivo incluye decisores públicos nacionales y subnacionales, equipos técnicos, sociedad civil y sector privado llamados a co-diseñar e implementar la DE. Los resultados muestran que la DE es transferible si se adapta a desafíos regionales (informalidad, especialización extractiva, brechas de datos), prioriza proyectos demostrativos (pasaporte de materiales, compras públicas circulares, movilidad limpia) y ancla KPI en fuentes existentes. Se plantea una hoja de ruta en fases (alineación-diagnóstico; pilotos; escalamiento-institucionalización) con gestión de riesgos frente a afirmaciones ambientales engañosas y captura regulatoria. Conclusión: la DE es un marco viable para crecimiento regenerativo en Perú, condicionado a voluntad política, gobernanza colaborativa y protocolos robustos de datos (QA/QC).

Palabras clave: Economía del Donut, suelo social, techo ecológico, Retrato de Ciudad, indicadores clave (KPI), economía circular.

ABSTRACT

This study assesses the feasibility of adopting Doughnut Economics (DE) in Latin America—focused on Peru and the Dominican Republic—to drive a just socio-ecological transition. Its objective is to synthesize global evidence (2017–2025), distill implementation lessons from five experiences—Amsterdam, Netherlands; Tomelilla, Sweden; Barcelona, Spain; Mexico City, Mexico; and Manos del Uruguay, Uruguay—and propose an operational roadmap with multi-level governance and traceable indicators. The methodology combines a systematic narrative review of academic and technical sources (DEAL, C40, UN-Habitat, ECLAC), case studies, and the use of the City Portrait (four lenses: local/global × social/ecological) to derive metrics and policy levers. The intended audience includes national and subnational public decision-makers, technical teams, civil society, and the private sector called to co-design and implement DE. Results show that DE is transferable if it is tailored to regional challenges (informality, extractive specialization, data gaps), prioritizes demonstrative projects (materials passport, circular public procurement, clean mobility), and anchors KPIs in existing sources. A phased roadmap is proposed (alignment-diagnosis; pilots; scaling-institutionalization) with risk management against misleading environmental claims and regulatory capture. Conclusion: DE is a viable framework for regenerative growth in Peru, contingent on political will, collaborative governance, and robust data protocols (QA/QC).

Keywords: Doughnut Economics, social foundation, ecological ceiling, City Portrait, key performance indicators (KPI), circular economy.

INTRODUCCIÓN

Durante más de medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) ha sido la métrica central para medir el progreso y la salud de las economías nacionales. Este indicador, que se centra en la producción y el consumo monetarios, ha sido instrumental para el desarrollo en el siglo XX. Sin embargo, su hegemonía ha sido objeto de una creciente crítica por su incapacidad para reflejar el bienestar humano, la equidad social y la sostenibilidad ecológica (Bischoff, 2023; Crisp et al., 2024). El paradigma del crecimiento ilimitado, inherente al modelo lineal de "tomar, fabricar, desechar", ha impulsado una crisis socio-ecológica sin precedentes, manifestada en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y una desigualdad social exacerbada (Alp Coskun, 2025). Este modelo ignora las "externalidades", como la contaminación ambiental y la desigualdad de ingresos, al no incluirlas en los costos transaccionales (Bischoff, 2023). La urgencia de un cambio de dirección es innegable. La economía global se ha vuelto cada vez menos circular,[1] lo que demuestra una dependencia creciente de materiales vírgenes y una brecha de circularidad masiva (Circle Economy, 2023). Esta tendencia valida la postura de que el crecimiento basado en el sobreconsumo es insostenible y está destruyendo los sistemas de vida de los que depende la humanidad (Raworth, 2024).

En este contexto, la economista ecológica Kate Raworth propuso la Economía del Donut (DE por sus siglas en inglés), un marco visual que ofrece una alternativa al paradigma del crecimiento ilimitado (Raworth, 2017). Raworth propone un marco que orienta el desarrollo para que la humanidad prospere entre un “suelo social”[2] mínimo garantizado y un “techo ecológico” que no debe superarse. Ese espacio intermedio guía decisiones económicas hacia la suficiencia social y la estabilidad biofísica (Raworth, 2017). El modelo fue presentado por primera vez en 2012 y se popularizó con su libro de 2017, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (Buser, 2024; Venton, 2025). La metáfora del "donut" representa el equilibrio: un anillo interior o "suelo social" y un anillo exterior o "techo ecológico" (Shao, 2025a). La zona entre ambos, la masa del donut, es el "espacio seguro y justo para la humanidad", donde se puede prosperar de forma equitativa y sostenible (Raworth, 2024; Sander, 2025). Este enfoque contrasta con la visión de la economía tradicional, que considera la sostenibilidad como un asunto secundario (Bischoff, 2023). El modelo se basa en la premisa de que el desafío del siglo XXI es satisfacer las necesidades de todas las personas sin comprometer los medios del planeta para sustentarlas (Raworth, 2024; Schengel y Goehlich, 2024). El "suelo social" abarca 12 necesidades básicas de la humanidad, inspiradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como acceso a alimentación, agua, vivienda, salud, educación y equidad (Acosta, 2022; Amiel, 2025; Filipowicz, 2023). Por su parte, el "techo ecológico" se basa en el marco de los nueve límites planetarios, propuestos por científicos del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que no deben ser sobrepasados para mantener la estabilidad del sistema Tierra (Buser, 2024; Rockström et al., 2024).

A pesar de su creciente influencia, la evidencia empírica de la implementación práctica de la DE, especialmente fuera del contexto europeo, sigue siendo limitada (Khmara y Kronenberg, 2023). Este estudio se propone abordar las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los fundamentos teóricos clave de la Economía del Donut (suelo social, techo ecológico, espacio seguro y justo)? ¿Qué avances existen en la adopción de la DE a nivel global desde 2017 y qué métricas y herramientas se utilizan para su implementación? ¿Cómo se puede adaptar la DE a los desafíos estructurales de países como los de América Latina, con un enfoque específico en una hoja de ruta para Perú y la República Dominicana? El principal aporte de este estudio es doble. En primer lugar, ofrece una síntesis actualizada y crítica del estado del arte global, evaluando tanto los logros como las barreras en la implementación de la DE. En segundo lugar, y lo que es más crucial, busca llenar un vacío en la literatura al proponer un marco de adopción operativo para el Sur Global, que va más allá de la mera teoría y considera las realidades socioeconómicas y políticas de América Latina.

METODOLOGÍA

Diseño del estudio

La presente investigación se basa en un diseño de revisión sistemática narrativa, combinando un análisis de la literatura académica reciente (2017-2025) con un estudio de casos de implementación práctica de la Economía del Donut. El objetivo no es un metaanálisis cuantitativo, sino una síntesis cualitativa de la evidencia disponible para identificar patrones, lecciones aprendidas y barreras de transferencia en diferentes contextos geográficos y políticos. Este enfoque permite evaluar la calidad y el tipo de evidencia, diferenciando entre demostraciones conceptuales, proyectos piloto y evaluaciones con Indicadores Clave de Desempeño (KPI) claros (Ribeiro y Rodrigues, 2023).

Estrategia de búsqueda y fuentes de datos

La búsqueda de literatura se realizó utilizando bases de datos académicas como Scopus, Web of Science y Google Scholar. Se complementó con la revisión de reportes y guías metodológicas de organizaciones de alto prestigio en el campo de la sostenibilidad y las políticas públicas, incluyendo el Doughnut Economics Action Lab (DEAL), C40 Cities, ONU-Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los términos de búsqueda clave se utilizaron en español e inglés, e incluyeron: "Economía del Donut", "Doughnut Economics", "social foundation", "ecological ceiling", "planetary boundaries", "city portrait", "DEAL", "Amsterdam doughnut", "urban planning", "circular economy", "Latin America adaptation" y "Peru implementation".

Criterios de selección y matriz de extracción de datos

Los documentos se seleccionaron con base en los siguientes criterios de inclusión:

Publicaciones (artículos científicos, tesis, reportes técnicos, guías metodológicas) con fecha entre 2017 y 2025.

Documentos que trataran sobre la teoría o la implementación de la Economía del Donut en contextos subnacionales (ciudades, regiones) o nacionales.

Documentos que incluyeran métricas, herramientas o descripciones de procesos de gobernanza.

Se excluyeron los artículos de prensa no técnica, los blogs y cualquier fuente que no estuviera respaldada por investigación o datos verificables. La información de los documentos seleccionados se extrajo y organizó en una matriz que incluía los siguientes campos: Autor/Año, Tipo de Documento, Contexto Geográfico, Instrumentos/Métricas de la DE, Resultados, Barreras/Desafíos y Lecciones Aprendidas.

RESULTADOS

Fundamentos Teóricos: El Donut, un Espacio Seguro y Justo

El modelo de la Economía del Donut se visualiza a través de tres círculos concéntricos (Figura 1) que definen un espacio operativo para la humanidad (Raworth, 2017).

El suelo social: El anillo interno, o "suelo social", representa las 12 necesidades básicas de la humanidad para una vida digna (Raworth, 2017; Venton, 2025). Estas dimensiones están inspiradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y abarcan desde el acceso a la alimentación, el agua y la vivienda hasta la salud, la educación, la energía, el trabajo y la equidad social y de género (Filipowicz, 2023; Raworth, 2024; Rugeviciute et al., 2023). La zona del "agujero" del donut simboliza la escasez, donde las personas no tienen acceso a estos servicios esenciales (Acosta, 2022).

El techo ecológico: El anillo externo, o "techo ecológico", está basado en el marco de los nueve límites planetarios, propuestos por científicos del Centro de Resiliencia de Estocolmo (Rockström et al., 2024). Es un límite biofísico agregado que no debe rebasarse para mantener condiciones estables del sistema Tierra; su operacionalización dialoga con la literatura de umbrales planetarios (Raworth, 2017; Rockström et al., 2024, Buser, 2024;). Las dimensiones clave incluyen el cambio climático, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, el uso de suelo, y la contaminación química (Raworth, 2017; Rugeviciute et al., 2023). Salir de este techo representa una sobrecarga ambiental que pone en riesgo el futuro de la vida en la Tierra (Amiel, 2025).

El Espacio seguro y justo: El objetivo de la DE es que la economía opere dentro del espacio en forma de donut, entre el suelo social y el techo ecológico. En este "espacio seguro y justo", se satisfacen las necesidades de todas las personas sin sobrepasar los límites ecológicos del planeta (Acosta, 2022; Raworth, 2024; Rugeviciute et al., 2023). El modelo no se centra en el crecimiento por el crecimiento, sino en un estado de "equilibrio dinámico" donde se eliminan tanto la escasez social como el sobrepaso ambiental (Raworth, 2024; Schlesier et al., 2024).

A continuación, se presenta una ilustración del modelo de la Economía del Donut para clarificar sus componentes.

Figura 1

El Modelo de la Economía del Donut

Nota: Elaboración propia.

Descripción: La figura representa un donut (o dona) con un círculo interior ("Suelo Social") y uno exterior ("Techo Ecológico"). El espacio entre ambos círculos es la "Zona segura y justa para la humanidad". La zona central, el "agujero", representa las carencias sociales (p. ej., salud, educación, vivienda, equidad), mientras que la zona exterior al donut simboliza los excesos ecológicos (p. ej., cambio climático, pérdida de biodiversidad). Las flechas en la base de la figura indican el objetivo de una "economía regenerativa y distributiva" que busca eliminar ambos déficits. La figura es una adaptación del diagrama conceptual de Kate Raworth (Raworth, 2017).

La adopción práctica de la DE a nivel global (2017-2025). Estudio de casos.

El marco conceptual de la DE ha sido traducido en herramientas prácticas para su implementación, especialmente en el ámbito urbano y regional (Cattaneo et al., 2025). La herramienta más destacada es el "Retrato de Ciudad" (City Portrait).

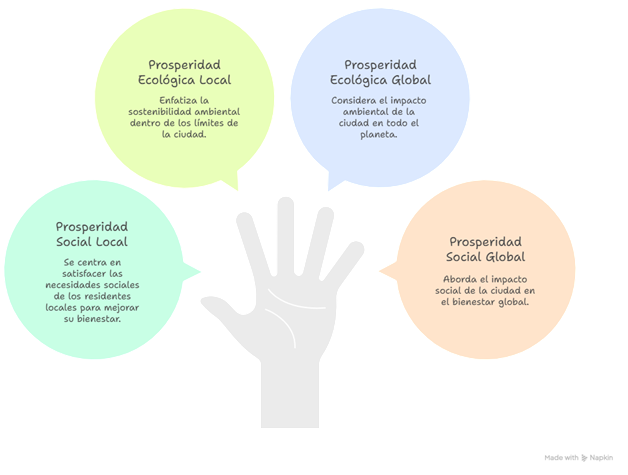

El City Portrait es una guía metodológica desarrollada por el Doughnut Economics Action Lab (DEAL) (Figura 2) en colaboración con varias organizaciones internacionales. Traducible a Retrato de Ciudad / Retrato de Territorio, el City/Region Portrait es una metodología aplicada de la DE que cruza cuatro lentes —local y global, social y ecológico— para traducir el marco a indicadores, metas y decisiones públicas en una jurisdicción concreta (C40 Knowledge Hub, 2023; DEAL, 2023; Cattaneo et al., 2025). Su objetivo es desescalar el Donut global a la escala de una ciudad o región, convirtiéndolo en una herramienta para la acción transformadora (Cattaneo et al., 2025; Rugeviciute et al., 2023; Turner y Wills, 2022). La metodología utiliza cuatro lentes interconectados para crear una instantánea holística del lugar y su impacto.

Figura 2

Retrato de Ciudad como Herramienta Operativa

Nota: Elaboración propia.

Local-Social: Significa que los habitantes de la ciudad prosperen. Examina las necesidades sociales locales.

Local-Ecológico: Significa que la ciudad prospere en su hábitat natural. Evalúa el impacto ambiental local.

Global-Ecológico: Significa que la ciudad respete la salud de todo el planeta. Considera el impacto ambiental global de su consumo (p. ej., emisiones de la cadena de suministro).

Global-Social: Significa que la ciudad respete el bienestar de las personas en todo el mundo. Analiza el impacto social global de su producción y consumo (p. ej., condiciones laborales en las cadenas de valor).

El enfoque del “Retrato de Ciudad” se estructura en cuatro lentes interconectados. El lente local-social se pregunta qué significa que los habitantes de la ciudad prosperen, examinando sus necesidades sociales. El lente local-ecológico indaga qué implica que la ciudad prospere en su hábitat natural, evaluando el impacto ambiental a nivel local. El lente global-ecológico plantea qué significa que la ciudad respete la salud del planeta en su conjunto, considerando el impacto ambiental global de su consumo, como las emisiones asociadas a las cadenas de suministro. Finalmente, el lente global-social se enfoca en qué implica que la ciudad respete el bienestar de las personas en todo el mundo, analizando el impacto social global de su producción y consumo, por ejemplo, en las condiciones laborales dentro de las cadenas de valor.

Este enfoque de cuatro lentes ayuda a los actores de la ciudad a identificar interdependencias, tensiones y sinergias entre los objetivos sociales y ecológicos, tanto a nivel local como global (Cattaneo et al., 2025).

En la Tabla 1 se resumen los casos más importantes de implementación de la DE, y luego un análisis algo más detallado de cada uno.

Tabla 1

Matriz de Casos Internacionales de Implementación de la Economía del Donut

|

Ciudad / País |

Adaptación del Modelo |

Métricas / Herramientas |

Resultados Clave |

Barreras y Desafíos |

Lecciones Aprendidas |

|

Ámsterdam, Países Bajos |

Estrategia Circular 2020-2025; enfoque en economía circular. |

"Retrato de Ciudad" (City Portrait), "Monitor" (seguimiento de metas), "Pasaporte de Materiales" (materials passport). |

Reducción de emisiones de GEI; 40% de nuevas viviendas asignadas a vivienda social; acuerdo de "Denim Deal" para promover economía circular (C40 Knowledge Hub, 2023; PBS NewsHour, 2021). |

Lenta reducción del uso de materiales vírgenes; crítica por descuidar el "suelo social" en su fase inicial (Sander, 2025). |

La colaboración intersectorial es fundamental; la DE es una brújula para la acción, no un plan prescriptivo; las políticas de economía circular son un buen punto de partida (Boffey, 2020; C40 Knowledge Hub, 2023). |

|

Tomelilla, Suecia |

Integración en la planificación financiera y de infraestructura. |

Retrato municipal anual; métricas de clima, biodiversidad y salud. |

Integración de la DE en decisiones presupuestarias; planificación de una escuela bajo principios DE (Eriksson y Filip, 2022; The Guardian, 2025a). |

Falta de ejemplos empíricos y ambigüedades en la aplicación del modelo a pequeña escala (Eriksson y Filip, 2022). |

La DE es aplicable a pequeña escala; el apoyo político es crucial para la implementación de proyectos (Eriksson y Filip, 2022). |

|

Barcelona, España |

Adopción formal del marco a nivel de ciudad. |

"Retrato de Ciudad" y eventos de participación pública. |

Se ha convertido en un marco para una transición justa y sostenible a nivel urbano (Cattaneo et al., 2025). |

Se requiere superar la complejidad en la relación entre ciencia, sociedad y gobernanza (Cattaneo et al., 2025). |

La colaboración entre funcionarios, académicos y la sociedad civil es clave para la operacionalización del modelo (Cattaneo et al., 2025). |

|

México City, México |

Aplicación conceptual para planificación futura. |

Desarrollo de escenarios para 2040. |

Visualización de los impactos de diferentes trayectorias de desarrollo. |

No se reportan resultados medibles ni implementaciones concretas (The Guardian, 2025b). |

La DE puede ser utilizada como una herramienta para la planificación estratégica y la creación de escenarios futuros (The Guardian, 2025b). |

|

Manos del Uruguay, Uruguay |

Caso de negocio que encarna los principios de forma intrínseca. |

No se utilizan métricas DE formales. |

Empoderamiento de mujeres rurales a través de cooperativas; modelo de negocio regenerativo y distributivo (Doughnut Economics Action Lab, 2023). |

La falta de un marco formal de la DE podría limitar la replicabilidad. |

Los principios de la DE ya existen en el Sur Global en modelos de negocio de base; el modelo se basa en la economía de la comunidad y la colaboración (Doughnut Economics Action Lab, 2023). |

Nota: Elaboración propia.

Caso 1: Ámsterdam, Países Bajos - Un Laboratorio de economía circular

Ámsterdam se ha destacado como un líder global en la aplicación de la ED, convirtiéndose en la primera ciudad en publicar su Retrato de Ciudad en abril de 2020 (Circular Procurement, 2025). Esta herramienta sirvió como base para la Estrategia Circular 2020-2025 de la ciudad, con el ambicioso objetivo de reducir el uso de materiales vírgenes en un 50 % para 2030 y alcanzar la circularidad total para 2050 (Circular Procurement, 2025; The Agility Effect, 2020). La estrategia se enfoca en tres áreas clave: alimentos y residuos, bienes de consumo, y el entorno construido (Circular Procurement, 2025).

La ciudad ha implementado herramientas y proyectos concretos para operacionalizar su visión. El Retrato de Ciudad proporcionó un diagnóstico holístico de la ciudad a través de sus cuatro lentes (local, global, social y ecológico), lo que sirvió como punto de partida para la toma de decisiones políticas (ISIGE, 2024). Un ejemplo destacado de su éxito ecológico es el "Denim Deal", una iniciativa público-privada que ha logrado que una porción considerable de los pantalones de mezclilla producidos contenga al menos un 20 % de algodón reciclado (PBS NewsHour, 2021). Este acuerdo se considera un modelo replicable para la industria (PBS NewsHour, 2021).

Sin embargo, la implementación no ha estado exenta de desafíos. La ciudad ha enfrentado críticas por la "lenta reducción del uso de materiales vírgenes" y por descuidar el "suelo social" en su fase inicial (Sander, 2025). Este problema subraya una tensión fundamental en la aplicación de la ED: mientras que los aspectos relacionados con el techo ecológico, como la economía circular, son más fáciles de medir y cuantificar, las metas sociales, como la equidad y la asequibilidad de la vivienda, son más complejas de abordar y demostrar un progreso rápido (ISIGE, 2024).

A pesar de estas dificultades, Ámsterdam ha demostrado que la colaboración intersectorial —que involucra a departamentos municipales, empresas y la sociedad civil— es vital para el éxito (Boffey, 2020). La principal lección de su experiencia es que la ED no debe ser vista como un plan rígido, sino como una "brújula" que guía la acción y el pensamiento sistémico (Boffey, 2020).

Caso 2: Tomelilla, Suecia - La Viabilidad en la pequeña escala

El municipio sueco de Tomelilla, con solo 7000 habitantes, es un testimonio de la aplicabilidad de la ED en una escala mucho menor (The Guardian, 2025a). Fue la primera entidad municipal en Suecia en adoptar el modelo, integrándolo en su planificación financiera y de infraestructura (The Guardian, 2025a). El municipio publica un "Retrato municipal anual" para medir su progreso en relación con los principios de la ED (Eriksson y Filip, 2022).

La adopción de la ED ha tenido un impacto tangible en la toma de decisiones. Por ejemplo, el municipio optó por renovar un edificio existente en lugar de construir uno nuevo para una pista de patinaje, influenciado por los principios de la ED (The Guardian, 2025a). Su proyecto más emblemático es la planificación de una nueva escuela, donde se han priorizado materiales neutros en carbono, la producción de energía in situ y un diseño que promueve la sostenibilidad social a través de espacios flexibles para la comunidad (Vinnova, 2024; The Guardian, 2025a).

El principal desafío para Tomelilla ha sido la falta de "ejemplos empíricos y ambigüedades en la aplicación del modelo a pequeña escala" (Eriksson y Filip, 2022). Como pionero, el municipio carece de un historial de casos de éxito que lo guíen. La lección clave que se extrae de esta experiencia es que el apoyo político de los funcionarios locales es crucial para superar la inercia y convertir la teoría en proyectos concretos (The Guardian, 2025a).

Caso 3: Barcelona, España - Gobernanza y rigor metodológico

Barcelona ha adoptado formalmente el marco de la ED para su transición hacia una ciudad más justa y sostenible (Cattaneo et al., 2025). El proyecto de la ciudad se distinguió por su enfoque participativo y su rigor metodológico, que involucró a más de 50 partes interesadas, incluidos funcionarios, académicos y la sociedad civil (Cattaneo et al., 2025). La ciudad utilizó la metodología del Retrato de Ciudad de DEAL y la adaptó para crear un innovador diagrama de "rosca re-enrollada", una visualización que ayuda a identificar las tensiones entre las dimensiones social, ecológica, local y global del modelo (Cattaneo et al., 2025).

El desarrollo del Retrato de Ciudad no fue solo una tarea técnica de recolección de datos, sino que también puso de manifiesto la complejidad de la relación entre ciencia, sociedad y gobernanza (University of Barcelona, 2025). El proyecto se enfrentó a desafíos como la exclusión de ciertos indicadores debido a la falta de datos localizados o a su "naturaleza políticamente sensible" (University of Barcelona, 2025). Este proceso demostró que la implementación de la ED es intrínsecamente un proceso político y social, no solo técnico (University of Barcelona, 2025).

El Retrato de Ciudad de Barcelona funcionó como un marco compartido que facilitó el diálogo entre diferentes disciplinas y departamentos municipales (University of Barcelona, 2025). En lugar de ser un simple informe de datos, la herramienta obligó a los actores a confrontar los compromisos y las tensiones entre las dimensiones sociales y ecológicas, promoviendo nuevas conversaciones sobre la justicia y la responsabilidad global (University of Barcelona, 2025). La principal lección de Barcelona es que la colaboración profunda entre funcionarios, académicos y la sociedad civil es fundamental para la operacionalización exitosa del modelo (Cattaneo et al., 2025).

Caso 4: Ciudad de México, México - Planificación y prospección estratégica

A diferencia de las implementaciones concretas de otras ciudades, la Ciudad de México ha utilizado la ED principalmente como una herramienta conceptual para la planificación estratégica y la creación de escenarios futuros (ResearchGate, 2024). En un estudio de caso centrado en el sector del agua, se desarrolló una herramienta para analizar políticas de transición hacia la sostenibilidad (ResearchGate, 2024).

La metodología de esta herramienta implica definir un "escenario sostenible" ideal para el sector hídrico de la ciudad, utilizando indicadores basados en los derechos humanos y los límites ecológicos (Ulanova, 2024). Luego, se analizan los mecanismos de política existentes para guiar el sistema actual hacia ese escenario ideal (Ulanova, 2024). El resultado principal de esta aplicación es la "visualización de los impactos de diferentes trayectorias de desarrollo" (The Guardian, 2025b). Aunque no se han reportado resultados medibles ni implementaciones concretas a gran escala, la herramienta es valiosa para los tomadores de decisiones, ya que les permite identificar brechas de sostenibilidad en las políticas actuales (The Guardian, 2025b). La experiencia de la Ciudad de México demuestra que la ED puede ser una poderosa herramienta de prospección para mega-ciudades que enfrentan problemáticas sistémicas complejas, sirviendo como un marco de diagnóstico y planificación antes de pasar a la acción tangible.

Caso 5: Manos del Uruguay, Uruguay - La Economía del donut desde la raíz

El caso de Manos del Uruguay se distingue de las implementaciones gubernamentales anteriores. Esta organización, una red de 12 cooperativas de mujeres rurales, no "adaptó" el modelo de la ED; sus principios están "intrínsecos" en su diseño de negocio desde su fundación en 1968 (Doughnut Economics Action Lab, 2023). Como una asociación civil sin fines de lucro, propiedad de las propias artesanas, Manos del Uruguay invierte la jerarquía corporativa tradicional, poniendo a las trabajadoras en la cima de la organización (Doughnut Economics Action Lab, 2023). Esto asegura que la toma de decisiones y los beneficios se distribuyan directamente a quienes crean el valor (Doughnut Economics Action Lab, 2023).

El modelo de negocio es inherentemente regenerativo y distributivo (Doughnut Economics Action Lab, 2023). Se basa en el empoderamiento de mujeres en zonas rurales, permitiéndoles ganarse la vida sin tener que abandonar sus comunidades (Doughnut Economics Action Lab, 2023). A pesar de que no utiliza métricas formales de la ED, su diseño de negocio encarna el espíritu del modelo. Esto presenta un desafío interesante: la falta de un marco formal podría limitar su replicabilidad (Doughnut Economics Action Lab, 2023). Sin embargo, el caso ofrece una lección importante: los principios de la ED ya existen en el Sur Global en modelos de negocio comunitarios y de base (Doughnut Economics Action Lab, 2023). Manos del Uruguay es una validación viva de los principios económicos que priorizan el bienestar de la comunidad sobre la maximización de beneficios.

Síntesis de métricas y desafíos en la medición

La implementación de la Economía del Donut (ED) ha puesto en evidencia la necesidad de alejarse del Producto Interno Bruto (PIB) como única medida de progreso y de adoptar indicadores más holísticos que reflejen el bienestar humano y la salud del planeta (Microbank, 2025; C40 Knowledge Hub, 2023). La herramienta principal para esta tarea es el City Portrait (Retrato de Ciudad), una metodología que "desescala" la ED a la escala urbana, proporcionando un diagnóstico integral a través de cuatro lentes: local, global, social y ecológico (C40 Knowledge Hub, 2023; University of Barcelona, 2025).

Los indicadores del techo ecológico a nivel de ciudad se basan a menudo en métricas de huella (huella de carbono, hídrica, de materiales)[3] y flujos de recursos, mientras que los del suelo social se correlacionan con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y encuestas nacionales (ISIGE, 2024; C40 Knowledge Hub, 2023). Esta combinación permite una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa del desempeño de una ciudad, como se demostró en el caso de la Ciudad de México, donde se utilizaron indicadores de derechos humanos y límites ecológicos para analizar las políticas del sector del agua (Doughnut Economics Action Lab, 2021).

Sin embargo, la medición presenta desafíos significativos que trascienden los aspectos puramente técnicos (EmpresaActual, 2025). Entre ellos, destaca en primer lugar el problema de desescalar: uno de los mayores retos consiste en traducir los límites planetarios, de naturaleza global, a un contexto local o regional (Ulanova, 2024). No existe una fórmula universal, lo que obliga a cada ciudad a adaptar las métricas a su propia realidad (EmpresaActual, 2025). La falta de datos estandarizados y accesibles a nivel local constituye una barrera clave para esta adaptación (Eriksson y Filip, 2022; Francart et al., 2024; University of Barcelona, 2025; Røkås y Gómez-Baggethun, 2025).

Otro desafío es la tensión entre lo ecológico y lo social. En las implementaciones iniciales de ciudades como Ámsterdam se ha observado una tendencia a priorizar el techo ecológico sobre el suelo social (Sander, 2025). Los proyectos de economía circular resultan más fáciles de medir y suelen recibir mayor apoyo político y empresarial, lo que facilita avances como la reducción del uso de materiales vírgenes, pero al mismo tiempo genera críticas por descuidar las necesidades sociales (ISIGE, 2024). Este dilema refleja la dificultad de cuantificar y abordar problemáticas sociales complejas, como la equidad o la asequibilidad de la vivienda (ISIGE, 2024).

Finalmente, existen también barreras políticas y de gobernanza. El caso de Barcelona muestra que la selección de indicadores requiere un delicado equilibrio entre rigor científico, disponibilidad de datos y viabilidad política (Cattaneo et al., 2025; University of Barcelona, 2025). Algunos indicadores terminan siendo excluidos por su carácter políticamente sensible o por la falta de información localizada (University of Barcelona, 2025). Además, la Economía del Donut desafía las estructuras de gobernanza tradicionales, lo que implica superar la lógica de “silos” departamentales para alcanzar una colaboración más efectiva (Doughnut Economics Action Lab, 2022; C40 Knowledge Hub, 2023).

A pesar de estos desafíos, un estudio de la Unión Europea encontró que ninguno de los países opera actualmente dentro del "espacio seguro y justo" del donut, con transgresiones ambientales y carencias sociales aún presentes (Gómez-Álvarez et al., 2024; Gucciardi y Luzzati, 2024).

La medición como herramienta de gobernanza: En lugar de ser un simple reporte de datos, el proceso de medición en la ED se convierte en una herramienta de gobernanza. El City Portrait de Barcelona funcionó como un "objeto límite" (boundary object), un marco compartido que facilitó el diálogo entre diferentes disciplinas y departamentos municipales (Cattaneo et al., 2025; University of Barcelona, 2025). Esta herramienta ayudó a los actores a confrontar las tensiones entre las dimensiones locales, globales, sociales y ecológicas, fomentando conversaciones sobre la justicia y la responsabilidad global (Cattaneo et al., 2025; C40 Knowledge Hub, 2023). El objetivo final de estas métricas no es solo monitorear el progreso, sino también "reformular las narrativas económicas" y capacitar a las personas para que "tomen decisiones de manera diferente" (TNL Community Fund, 2021). Las métricas, por lo tanto, no solo informan, sino que también transforman.

Tabla 2

De las métricas a la acción

|

Área de Medición |

Métricas Típicas |

Desafíos Clave |

Herramientas y Lecciones Clave |

|

Ecológico (Techo) |

Huella de carbono, hídrica, de materiales. Flujos de residuos y recursos. |

Desescalar los límites planetarios a escala local. Falta de datos estandarizados y accesibles. |

Uso de métricas de huella y monitoreo de flujos de materiales. Más fácil de cuantificar y obtener apoyo político. |

|

Social (Suelo) |

Indicadores de ODS, encuestas de bienestar, acceso a vivienda y servicios básicos. |

Dificultad para medir el progreso en la equidad y justicia social. Indicadores políticamente sensibles. |

Integración de indicadores de derechos humanos y ODS. El proceso de medición promueve un diálogo más profundo. |

|

Gobernanza y Aplicación |

Uso de la herramienta City Portrait. Nivel de colaboración intersectorial. |

Superar la mentalidad de "silos" departamentales. Balancear el rigor científico, los datos y la viabilidad política. |

El City Portrait funciona como un "objeto límite" para la colaboración. El proceso de medición en sí mismo es una herramienta de gobernanza. |

|

Integración Global-Local |

Huella global de la ciudad (importaciones, exportaciones). Responsabilidad en la cadena de suministro. |

La desconexión entre el consumo local y el impacto global. La complejidad de la cadena de valor global. |

Lentes global-local del City Portrait. Visualización de las interdependencias entre el consumo local y los impactos planetarios. |

Nota: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

Desafíos estructurales de la adaptación de la DE a la Región

La transferencia de un modelo exitoso en contextos como el de Ámsterdam, con instituciones robustas, altos niveles de desarrollo y fuertes capacidades técnicas, a la realidad de América Latina plantea desafíos estructurales significativos.

Uno de los principales desafíos es la dependencia de la economía extractiva. La mayoría de las economías de América Latina, incluida la de Perú, se sustentan en gran medida en la extracción y exportación de recursos naturales (Propuesta Ciudadana, 2024). Este modelo primario-exportador, altamente volátil, ha generado históricamente una fuerte concentración de la riqueza, degradación ambiental y conflictos socio-ambientales (Propuesta Ciudadana, 2024). La Economía del Donut, con su énfasis en la regeneración y la distribución, confronta directamente este modelo, lo que convierte su adopción en un reto político y estructural de primer orden.

Otro obstáculo son las brechas de datos, la informalidad y la fragilidad institucional. Aunque existen fuentes de información nacionales, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, e internacionales, como los ODS de la ONU y la CEPAL, los datos suelen estar fragmentados, no ser fácilmente accesibles o carecer de la granularidad necesaria para construir un “retrato” a nivel de ciudad (CEPAL, 2025; INEI, 2025a; Rugeviciute et al., 2023). A esto se suma la alta informalidad laboral y la debilidad de las instituciones, factores que dificultan la implementación y el monitoreo de políticas a gran escala (Propuesta Ciudadana, 2024).

Por último, es necesario atender la crítica de la perspectiva occidental. Se ha señalado que la DE puede ser percibida como un enfoque “demasiado occidental” (Oxfam, 2022). Un modelo exitoso en la región no puede limitarse a replicar la visión de las metrópolis europeas; su adaptación requiere trascender los conceptos occidentales de “desarrollo” y “progreso”, incorporando las visiones de comunidades indígenas y locales, que con frecuencia se basan en éticas biocéntricas y cosmovisiones que reconocen los derechos de la naturaleza (Oxfam, 2022). El ejemplo de la cooperativa Manos del Uruguay ilustra cómo principios de una economía regenerativa y distributiva ya existen de manera intrínseca en la región, aunque no se identifiquen explícitamente bajo la etiqueta de “Economía del Donut” (Doughnut Economics Action Lab, 2023).

Casos de estudio y propuestas de adopción en la región

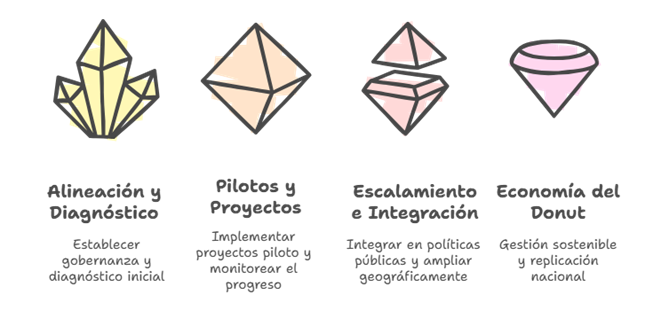

La viabilidad de la DE en Perú no depende de una réplica ciega, sino de una adaptación pragmática que capitalice los esfuerzos existentes y aborde las barreras específicas del contexto. El objetivo no es el "decrecimiento" forzado, ya que Raworth misma reconoce que los países de bajos ingresos necesitan un "crecimiento significativo del PIB" para elevar su suelo social (Raworth, 2024). En cambio, el objetivo debe ser un "crecimiento regenerativo" que eleve el bienestar de la población sin sobrepasar los límites ecológicos del planeta. A continuación, se propone un marco operativo de adopción en fases, resumido en la Figura 2, y un conjunto de indicadores clave para su monitoreo.

Aunque no se han reportado oficialmente proyectos de la Economía del Donut en la República Dominicana, la experiencia del país en la implementación de proyectos de economía circular presenta una base sólida para una futura adopción. La iniciativa "Modelo de Economía Circular para Desechos Orgánicos en Zonas Turísticas" en noviembre de 2020, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, es un ejemplo de cómo se pueden abordar los desafíos locales, como la gestión de residuos en el sector turístico (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). Este proyecto buscó desarrollar un modelo descentralizado de gestión de residuos orgánicos, adoptando nuevas tecnologías para registrar y transformar los desechos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).

La implementación de la economía circular en el país ha involucrado a múltiples actores, incluyendo a la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Cámara Americana de Comercio, 2021) y el proyecto "Caribe Circular" de la GIZ (GIZ, 2024). Este último ha trabajado para mapear financiadores e inversores para la economía circular, identificando sectores clave con oportunidades de inversión como el agroalimentario y el turismo (GIZ, 2024). Sin embargo, la GIZ también ha señalado desafíos, incluyendo el conocimiento limitado y la necesidad de superar barreras regulatorias, técnicas y de mercado (GIZ, 2024). Estas experiencias demuestran que el país ya tiene una base de proyectos e instituciones que podrían ser ampliadas y enmarcadas dentro del modelo más holístico de la DE para abordar tanto el "techo ecológico" como el "suelo social".

Marco de adopción operativa para Perú y República Dominicana

Figura 3

Hoja de Ruta de Implementación de la Economía del Donut

Nota: Elaboración propia.

La Figura 3 muestra un proceso de implementación en tres fases, adaptable a los países de América Latina y El Caribe, obviamente con las adaptaciones necesarias: cada u fase con un horizonte de tiempo y objetivos claros.

Fase 0: Alineación y Diagnóstico (1-2 años).

Gobernanza: Creación de un comité intersectorial liderado por un ente de alto nivel (p. ej., Presidencia del Consejo de Ministros o Ministerio de Economía) para coordinar esfuerzos. Paralelamente, se crea una "Coalición del Donut" en una ciudad piloto (p. ej., Lima, Arequipa, Cusco) para co-crear un modelo de gobernanza que incluya a la sociedad civil, la academia y el sector privado, similar al modelo de Ámsterdam (C40 Knowledge Hub, 2023). En Perú, ya existen iniciativas de articulación intersectorial en temas de medio ambiente, lo que sienta un precedente para la colaboración necesaria (Ministerio del Ambiente, 2025; Swiss Cooperation Peru, 2025).

Diagnóstico: Elaboración del primer "Retrato de Ciudad/País" utilizando el marco de las cuatro lentes, y con un enfoque en la identificación de un set mínimo de indicadores con datos ya existentes (ver Tabla 2).

Fase 1: Pilotos y Proyectos Demostrativos (2-3 años).

Selección de políticas "palanca" con alto potencial de impacto y replicabilidad en áreas como:

Planeamiento urbano y construcción sostenible: Implementación de proyectos piloto que utilicen el concepto de "pasaporte de materiales" para reducir el desperdicio en la construcción, como en Ámsterdam (PBS NewsHour, 2021).

Compras públicas circulares:[4] Establecer criterios circulares y de sostenibilidad en las compras del gobierno municipal o nacional para estimular el mercado de productos y servicios regenerativos.

Movilidad limpia y gestión de residuos: Proyectos piloto para la gestión de residuos urbanos y la promoción de sistemas de transporte público limpio y la micromovilidad.

Monitoreo y Evaluación: Establecimiento de líneas base y KPI[5] para cada proyecto piloto para medir el progreso de manera empírica.

Fase 2: Escalamiento e Institucionalización (3-5 años).

Integración en Políticas Públicas: Integración de la DE en planes de desarrollo de mediano y largo plazo, incluyendo la asignación de presupuestos por resultados alineados con los objetivos de la DE.

Ampliación Geográfica: Replicación de los proyectos piloto exitosos en otras ciudades y regiones, y escalamiento de las políticas de mayor impacto a nivel nacional.

Gestión de la Sostenibilidad: Creación de un mecanismo de gobernanza para la gestión de riesgos, como el greenwashing (adoptar el lenguaje sin cambiar la práctica) y la captura regulatoria[6] por intereses extractivistas.

Para que la hoja de ruta sea operativa en ambos contextos, se propone un conjunto mínimo de KPI adaptado a la disponibilidad real de datos y con trazabilidad a fuentes oficiales. La prioridad es usar datos existentes —aunque imperfectos— y documentar claramente definiciones, fuentes y periodicidad (Filipowicz, 2023). A continuación, se presentan tablas paralelas para Perú y República Dominicana.

Además de los KPI, se presenta una hoja de ruta de implementación para República Dominicana, paralela a la propuesta para Perú, con fases, acciones, responsables y resultados esperados.

Propuesta de indicadores y trazabilidad de datos para Perú y República Dominicana

La Tabla 3 organiza un conjunto mínimo de indicadores clave de desempeño —KPI, es decir, métricas operativas con definición, fuente y periodicidad— para Perú, que cubren de forma equilibrada el suelo social (el piso de bienestar: ingresos, educación, agua y vivienda) y el techo ecológico (los límites biofísicos a no rebasar: clima, bosques, aire y agua). En lo social, “pobreza monetaria” toma como fuente la ENAHO del INEI y ofrece periodicidad anual, lo que facilita series comparables; “pobreza multidimensional” introduce un índice que combina carencias en varias dimensiones, pero su referencia principal aparece como una nota periodística (RPP), de modo que conviene anclarla explícitamente a una metodología oficial y fijar periodicidad. “Acceso a agua y saneamiento” especifica el criterio técnico de cloro residual libre, lo cual es correcto para medir agua gestionada de forma segura, y “brecha educativa” combina culminación de secundaria y acceso a educación superior, por lo que debería explicitar definiciones y fuentes administrativas (MINEDU) junto a encuestas para asegurar trazabilidad.

En lo ecológico, “GEI per cápita” expresa toneladas de CO₂ equivalente por habitante con base en el Inventario Nacional del MINAM, aunque la etiqueta “Bianual/Anual” exige aclarar el calendario de actualización del inventario y el uso de proyecciones interanuales si fuese necesario; “pérdida de bosques” delimita con precisión el bioma amazónico y la desagregación por departamento, lo que favorece la gestión territorial; “contaminación del aire” usa PM10/PM2.5 —partículas en microgramos por metro cúbico— con frecuencia mensual/anual, adecuada para control y reporte; “huella hídrica” integra consumo sectorial y disponibilidad por cuencas desde la ANA, pero su periodicidad bianual sugiere planificar cortes intermedios para decisiones de política; y “gestión de residuos” mide el porcentaje de aprovechamiento, por lo que debería indicar claramente el sistema de reporte (SIGERSOL) y criterios de valorización. Para fortalecer el conjunto, faltan tres piezas operativas: año base y línea de referencia por indicador, metas a 1–3–5 años alineadas con planes y presupuestos, y una nota de aseguramiento de calidad (QA/QC)[7] que documente cambios metodológicos —por ejemplo, actualizaciones IPCC en inventarios de GEI— y garantías de comparabilidad. Con esas precisiones, la tabla queda lista para alimentar un tablero de seguimiento y para ser espejo metodológico de la versión equivalente de República Dominicana.

Tabla 3

Indicadores clave propuestos (KPI) y fuentes de datos para Perú

|

Indicador |

Dimensión del Donut |

Definición |

Fuente de Datos Sugerida |

Periodicidad |

|

Suelo Social |

|

|

|

|

|

Pobreza Monetaria |

Ingresos y trabajo |

Porcentaje de la población en situación de pobreza monetaria (INEI, 2024). |

INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) (INEI, 2024). |

Anual |

|

Pobreza Multidimensional |

Ingresos, trabajo, educación, salud, vivienda, etc. |

Porcentaje de la población con carencias en múltiples dimensiones (RPP, 2025). |

INEI (RPP, 2025). |

No disponible |

|

Acceso a Agua y Saneamiento |

Agua y saneamiento |

Proporción de la población con acceso a agua potable con cloro residual libre (INEI, 2025b). |

INEI - ENAHO (INEI, 2025b). |

Anual |

|

Brecha Educativa |

Educación |

Tasa de finalización de la educación secundaria y acceso a educación superior (CEPAL, 2025). |

INEI - ENAHO, Ministerio de Educación (MINEDU) (CEPAL, 2025). |

Anual |

|

Techo Ecológico |

|

|

|

|

|

Emisiones de GEI per cápita |

Cambio Climático |

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por habitante (MINAM, 2023). |

Ministerio del Ambiente (MINAM) - Inventario Nacional de GEI, con datos del INEI para población (MINAM, 2023). |

Bianual/Anual |

|

Pérdida de Bosques |

Uso de Suelo |

Superficie de bosque húmedo amazónico perdida por departamento (Paskay, 2025). |

MINAM, INEI - Anuario de Estadísticas Ambientales (INEI, 2025a). |

Anual |

|

Contaminación del Aire |

Calidad del Aire |

Concentración de partículas en suspensión (PM10 y PM2.5) en áreas urbanas (INEI, 2025a). |

MINAM, INEI (INEI, 2025a). |

Mensual/Anual |

|

Huella Hídrica |

Uso de agua dulce |

Consumo de agua por sectores y disponibilidad en cuencas (EADIC, 2025). |

Autoridad Nacional del Agua (ANA), INEI (EADIC, 2025). |

Bianual |

|

Gestión de Residuos |

Residuos |

Porcentaje de residuos sólidos municipales reciclados/aprovechados (GIZ, 2024). |

MINAM - Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (GIZ, 2024). |

Anual |

Nota. Definiciones y periodicidades según INEI/ENAHO, MINAM (Inventario GEI), ANA y fuentes administrativas sectoriales. Elaboración propia, con base en fuentes oficiales.

La Tabla 4 propone un conjunto de indicadores clave de desempeño —KPI, es decir, métricas operativas con definición, fuente y periodicidad— alineado al contexto dominicano y, en particular, a su especialización turística. En el “suelo social” —el piso mínimo de bienestar— la pobreza monetaria descansa en encuestas de hogares de la ONE y el MEPyD, mientras que el empleo formal en turismo mide la proporción de trabajadores con contrato y seguridad social en el sector, un buen termómetro de calidad del empleo en destinos como Bávaro–Punta Cana. El acceso a agua y saneamiento, respaldado por INAPA y el Ministerio de Salud, captura la cobertura de servicios gestionados de forma segura; y la vivienda adecuada para trabajadores del corredor turístico introduce una lectura territorial que vincula mercado laboral, hábitat y servicios urbanos.

En el “techo ecológico” —los límites biofísicos a no rebasar— los GEI per cápita reportan toneladas de CO₂ equivalente por habitante a partir de inventarios nacionales del Ministerio de Medio Ambiente; el aprovechamiento de residuos hoteleros cuantifica la valorización (reciclaje y compostaje) sobre el total generado; y las intensidades hídrica y energética por pernoctación normalizan el consumo de agua (m³) y energía (kWh) por noche de alojamiento, lo que permite comparar establecimientos y temporadas. La calidad del aire mediante PM2.5 —partículas finas en microgramos por metro cúbico— agrega un indicador urbano crítico, con frecuencia mensual/anual que facilita gestión y transparencia. El diseño es pertinente y operativo, pero para fortalecer la trazabilidad conviene fijar año base y línea de referencia por indicador, metas a 1, 3 y 5 años vinculadas al presupuesto por resultados, desagregaciones territoriales y por categoría hotelera para las intensidades, y un protocolo de aseguramiento de calidad de datos que estandarice definiciones, auditorías y calendarios de reporte entre ONE, INAPA, SIE y los ayuntamientos. Con esas precisiones, la tabla ofrece una base sólida para el Retrato de Territorio turístico y para el seguimiento público de la transición regenerativa y distributiva.

Tabla 4

Indicadores clave propuestos (KPI) y fuentes de datos para República Dominicana

|

Indicador |

Dimensión del Donut |

Definición |

Fuente de Datos Sugerida (RD) |

Periodicidad |

|

Pobreza monetaria |

Suelo social – Ingresos y trabajo |

Porcentaje de población en pobreza monetaria. |

Oficina Nacional de Estadística (ONE) – encuestas de hogares; MEPyD. |

Anual |

|

Empleo formal en turismo |

Suelo social – Ingresos y trabajo |

Proporción de ocupados con contrato y seguridad social en turismo. |

Ministerio de Trabajo; ONE; Ministerio de Turismo. |

Trimestral/Anual |

|

Acceso a agua y saneamiento |

Suelo social – Agua y saneamiento |

Proporción de población con acceso a agua potable y saneamiento gestionados de forma segura. |

INAPA; ONE; Ministerio de Salud. |

Anual |

|

Vivienda adecuada (corredor turístico) |

Suelo social – Vivienda |

Hogares de trabajadores del corredor con materiales y servicios básicos adecuados. |

ONE; Ayuntamientos; MEPyD. |

Anual |

|

Emisiones de GEI per cápita |

Techo ecológico – Cambio climático |

tCO₂e per cápita según inventarios nacionales. |

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; ONE. |

Bianual/Anual |

|

Aprovechamiento de residuos hoteleros |

Techo ecológico – Residuos |

% de residuos valorizados sobre total en establecimientos turísticos. |

Ayuntamientos; Ministerio de Turismo; GIZ/BID. |

Trimestral/Anual |

|

Intensidad hídrica por pernoctación |

Techo ecológico – Agua dulce |

m³ de agua consumida por pernoctación en hoteles. |

INAPA; Ministerio de Turismo; ONE. |

Mensual/Anual |

|

Intensidad energética por pernoctación |

Techo ecológico – Energía |

kWh consumidos por pernoctación en hoteles. |

SIE; Ministerio de Turismo; ONE. |

Mensual/Anual |

|

Calidad del aire (PM2.5) |

Techo ecológico – Calidad del aire |

Concentración media anual de PM2.5 (µg/m³) en áreas urbanas. |

Ministerio de Medio Ambiente; ONE. |

Mensual/Anual |

Nota. Métricas sectoriales ajustadas al contexto turístico (intensidades hídricas y energéticas por pernoctación) y a la disponibilidad de datos de ONE, INAPA, SIE y ayuntamientos. Elaboración propia, con base en fuentes oficiales.

Matriz de Operativización de la Economía del Donut (DE): fases, acciones, responsables y KPI de salida

Esta sección presenta la “Matriz de Operativización de la DE” para Perú y para República Dominicana. Por operativización entendemos el paso de traducir el marco conceptual del donut —el equilibrio entre “suelo social” y “techo ecológico”— en decisiones, cronogramas, responsables y resultados medibles. Los resultados medibles se expresan como KPI, indicadores clave de desempeño con definición, fuente y periodicidad explícitas. Cada matriz organiza una hoja de ruta por fases con horizonte temporal, un conjunto de acciones clave, las instituciones líderes y los KPI de salida que certifican avance. El “Retrato de Ciudad/Región o de Territorio” se usa como dispositivo de implementación local que cruza cuatro lentes —local y global, social y ecológico— y cristaliza los indicadores en un tablero público. La lógica de “presupuesto por resultados” (PpR) se invoca para que el financiamiento se asocie a metas verificables, mientras que un protocolo de QA/QC asegura la calidad y comparabilidad de los datos en el tiempo.

Tabla 5

Matriz de Operativización de la DE — Perú

|

Fase |

Horizonte |

Objetivo |

Acciones clave |

Entidades líderes |

KPI de salida |

||

|

Fase 0 |

0–12 meses |

Gobernanza y diagnóstico (ciudad/región piloto) |

Constituir comité intersectorial; mapear fuentes de datos (INEI/ENAHO, MINAM–Inventario GEI, ANA, SIGERSOL, MINEDU); definir perímetro, población objetivo y ficha de KPI; protocolo de datos y calendario de reporte |

PCM; MINAM; MEF; INEI; ANA; MVCS; OSCE; gobiernos regionales/municipales |

Plan de trabajo aprobado; ficha de KPI validada; protocolo de datos firmado; calendario publicado |

||

|

Fase 1 |

12–24 meses |

Pilotos y primer Retrato de Ciudad/Región con tablero público |

Compras públicas circulares en obra pública; pasaporte de materiales en edificaciones; gestión de residuos con valorización; pilotos de movilidad limpia; levantamiento del Retrato (cuatro lentes) y tablero abierto |

Gob. regional/municipal; MINAM; MVCS; MEF/OSCE; MTC; INEI |

Retrato publicado; ≥30% del gasto piloto con criterios circulares; ≥15% valorización de residuos piloto; tablero en línea |

||

|

Fase 2 |

24–48 meses |

Estandarización e integración presupuestal |

Estandarizar criterios circulares en contratos/licitaciones; integrar KPI a presupuesto por resultados; ampliar cobertura de medición (PM2.5, deforestación, huella hídrica por cuenca) |

MEF/OSCE; MINAM; MVCS; INEI; gobiernos subnacionales |

≥50% contratos relevantes con criterios circulares; KPI incorporados a PpR; reducción ≥10% de intensidades (residuos/energía) |

||

|

Fase 3 |

48–72 meses |

Institucionalización y mejora continua |

Auditorías de datos (QA/QC); ajustes normativos; escalamiento a otras ciudades/regiones; acuerdos sectoriales de mejora continua |

PCM; MEF; MINAM; INEI; gobiernos subnacionales; sector privado |

Indicadores en mejora sostenida; replicabilidad validada; acuerdos sectoriales firmados |

||

Nota. Los KPI de salida por fase son metas operativas para seguimiento público; la integración a PpR depende del cronograma institucional. Elaboración propia.

Tabla 6

Matriz de Operativización de la DE — República Dominicana

|

Fase |

Horizonte |

Objetivo |

Acciones clave |

Entidades líderes |

KPI de salida |

|

Fase 0 |

0–12 meses |

Gobernanza y diagnóstico territorial (corredor turístico) |

Comité interinstitucional; mapeo de fuentes (ONE, INAPA, SIE, ayuntamientos); definición de perímetro y ficha de KPI; protocolo de datos y calendario |

MEPyD; Min. de Medio Ambiente; Min. de Turismo; ONE; Ayuntamientos; INAPA; SIE |

Plan aprobado; ficha de KPI validada; protocolo y calendario publicados |

|

Fase 1 |

12–24 meses |

Pilotos y primer Retrato de Territorio con tablero público |

Compras públicas circulares en cadenas hoteleras; logística inversa y valorización de orgánicos; medición de intensidad hídrica y energética por pernoctación; publicación del Retrato y tablero |

Min. de Turismo; Ayuntamientos; cadenas hoteleras; MEPyD; ONE; INAPA; SIE |

Retrato publicado; ≥30% establecimientos reportando KPI; ≥15% valorización de residuos piloto; tablero en línea |

|

Fase 2 |

24–48 meses |

Estandarización, incentivos y escalamiento |

Criterios de circularidad en licencias y contratos; incentivos fiscales/regulatorios a reutilización y eficiencia; integración de KPI a PpR y planes locales |

MEPyD; Min. Hacienda; Min. Turismo; Min. Medio Ambiente; ONE; Ayuntamientos |

≥50% establecimientos con reporte estable; reducción ≥10% de intensidades (agua/energía); ≥30% valorización de residuos; KPI en PpR |

|

Fase 3 |

48–72 meses |

Institucionalización y expansión territorial |

Auditorías de datos; ajustes normativos; acuerdos sectoriales; expansión a otros polos (Santo Domingo, Puerto Plata, Samaná) |

MEPyD; Min. Turismo; Min. Medio Ambiente; ONE; Ayuntamientos; sector privado |

Indicadores en mejora sostenida; replicabilidad validada; acuerdos sectoriales firmados |

Nota. Los KPI de salida por fase son metas operativas para seguimiento público; la integración a PpR depende del cronograma institucional. Elaboración propia.

La Tabla 5 (Perú) incluye la matriz peruana prioriza una ciudad o región piloto y crea desde el primer año una gobernanza intersectorial que articula a Presidencia del Consejo de Ministros, ministerios económicos y ambientales, gobiernos subnacionales y sistema estadístico. La Fase 0 consolida el perímetro de intervención y fija la ficha técnica de cada KPI con su calendario y responsable, paso imprescindible para evitar ambigüedades en indicadores como pobreza, calidad del aire o huella hídrica. La Fase 1 traslada el marco a operaciones concretas: compras públicas circulares en obra pública, “pasaporte de materiales” en edificaciones —un registro que permite trazar y reutilizar insumos—, gestión de residuos con metas de valorización y pilotos de movilidad limpia. La publicación del primer Retrato y de un tablero abierto ancla la rendición de cuentas. La Fase 2 estandariza criterios de circularidad en licitaciones, incorpora los KPI al PpR y expande la cobertura de medición a temas estructurales del contexto peruano —PM2.5, deforestación amazónica, agua por cuenca—, lo que dota de fuerza territorial al enfoque. La Fase 3 institucionaliza el ciclo de mejora con auditorías de datos, ajustes normativos y escalamiento a nuevas jurisdicciones.

El diseño es coherente con la estructura estadística del país —INEI/ENAHO, MINAM e inventarios de GEI, ANA, SIGERSOL— y equilibra suelo social y techo ecológico en las acciones palanca. La inclusión del pasaporte de materiales es estratégica para sectores intensivos en recursos, mientras que la integración temprana de KPI al PpR reduce el riesgo de “simbología sin ejecución”. El talón de Aquiles potencial está en la heterogeneidad de capacidades subnacionales; por eso, la matriz acierta al exigir protocolo de datos, QA/QC y tablero público desde el arranque, condiciones que aumentan trazabilidad y comparabilidad interanual.

La Tabla 6 (República Dominicana) adapta el mismo esqueleto a un territorio turístico, alineando acciones con los flujos materiales y energéticos propios del sector. La Fase 0 ordena la gobernanza entre MEPyD, Medio Ambiente, Turismo, ONE, ayuntamientos, INAPA y SIE, y formaliza la ficha de KPI y el calendario de reporte. La Fase 1 activa políticas palancas específicas del destino: compras públicas circulares en cadenas hoteleras, logística inversa y valorización de orgánicos, y mediciones de intensidades hídrica y energética “por pernoctación”, una métrica que normaliza consumos por demanda y permite comparaciones entre establecimientos y temporadas. El primer Retrato y el tablero digital convierten la matriz en un bien público de seguimiento. La Fase 2 estandariza criterios de circularidad en licencias y contratos, habilita incentivos fiscales y regulatorios, e integra KPI al PpR y a planes locales; con ello, la mejora deja de depender del voluntarismo de los actores y pasa a ser requisito de gestión. La Fase 3 consolida el sistema de datos con auditorías, actualiza la normativa y escala el modelo a otros polos como Santo Domingo, Puerto Plata o Samaná.

El enfoque es pertinente para un país donde el turismo es tractor económico: las intensidades por pernoctación, el aprovechamiento de residuos hoteleros y la trazabilidad de agua y energía atacan los principales vectores de impacto del sector, sin perder de vista el suelo social mediante empleo formal y vivienda adecuada para trabajadores del corredor. La clave de éxito reside en asegurar reportes consistentes de establecimientos, interoperabilidad de sistemas —ONE, INAPA, SIE y ayuntamientos— y metas numéricas crecientes por fase. Al igual que en Perú, el amarre al PpR y un protocolo robusto de QA/QC blindan la comparabilidad y la integridad del sistema de seguimiento.

En suma, ambas matrices comparten una arquitectura común y criterios de evidencia, pero se diferencian en sus “políticas palanca” según la estructura productiva y territorial. Perú enfatiza construcción, residuos municipales y movilidad urbana; República Dominicana acentúa turismo circular, intensidades de consumo y alianzas con cadenas hoteleras. La simetría metodológica permite comparar avances, transferir aprendizajes y sostener una gobernanza basada en datos, que es la esencia de una implementación regenerativa y distributiva de la Economía del Donut.

CONCLUSIONES Y AGENDA DE INVESTIGACIÓN FUTURA

Viabilidad y Condiciones Habilitantes

La Economía del Donut se presenta como un marco conceptual robusto y una brújula indispensable para guiar a la humanidad hacia un futuro sostenible en el siglo XXI. La evidencia empírica de casos como Ámsterdam, Tomelilla y Barcelona demuestra su viabilidad como herramienta para informar la planificación y las políticas públicas a nivel subnacional (Cattaneo et al., 2025; Khmara y Kronenberg, 2023; Sander, 2025).

Sin embargo, su éxito en América Latina, y en Perú y la República Dominicana en particular, no reside en una aplicación ciega del modelo, sino en su adaptación crítica. La DE debe servir como un marco para una conversación colectiva que involucre a todos los actores de la sociedad. Las condiciones habilitantes clave para su adopción son:

Voluntad Política: Un liderazgo decidido a abandonar el paradigma del crecimiento ilimitado y a integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones.

Gobernanza Colaborativa: La creación de espacios de co-creación que unan a los gobiernos con la sociedad civil, el sector privado y la academia (C40 Knowledge Hub, 2023; Hjelmskog et al., 2023).

Pragmatismo en los Datos: Un enfoque gradual en el uso de datos existentes y el desarrollo de un conjunto mínimo de KPI que sean rastreables y accionables.

Reconocimiento de lo Local: La adaptación del modelo para incorporar las particularidades culturales y las visiones de desarrollo endógenas, como las de las comunidades indígenas (Oxfam, 2022).

La transición de una economía extractiva a una regenerativa en Perú representa un desafío formidable, pero la DE ofrece el lenguaje y el marco para iniciar y sostener este proceso.

Agenda de Investigación Futura

La implementación de la DE en contextos del Sur Global abre una rica agenda de investigación (Shao, 2025a). Se requiere profundizar en las siguientes áreas:

Metodologías de Medición: Desarrollar marcos metodológicos para evaluar el impacto económico y social de proyectos piloto basados en la DE en contextos de alta informalidad, considerando las limitaciones de datos y la necesidad de indicadores más allá de los tradicionales (Filipowicz, 2023; Guerrero et al., 2024).

Análisis Comparativos: Realizar estudios comparativos de la DE con otros modelos de sostenibilidad en la región, como la Economía del Bien Común o los enfoques de "Buen Vivir" (Wahlund y Hansen, 2022).

Financiamiento de la Transición: Investigar modelos de financiamiento innovadores que puedan impulsar la transición hacia una economía del donut, incluyendo la movilización de capital privado y la banca de desarrollo (GIZ, 2024).

Gobernanza y Participación: Analizar el rol de la gobernanza multinivel y el impacto de la participación ciudadana en la implementación exitosa del modelo, incluyendo la negociación de políticas con diferentes niveles de gobierno (Gleason, 2025; Hjelmskog et al., 2023; Turner y Wills, 2022).

AGRADECIMIENTOS

A nuestras instituciones universitarias y a BASG (Benchmark Accrediting Solutions Group) por el respaldo institucional para el desarrollo de esta investigación.

APORTES DE LOS AUTORES

Clara Elisa Tapia Nin: Conceptualization, Investigation, Data curation, Writing – review y editing, Visualization.

José Wilson Gómez Cumpa: Conceptualization, Methodology, Writing – original draft, Supervision, Investigation (caso Perú), Project administration.

Altagracia Tavarez Suarez: Investigation, Validation, Formal analysis, Writing – review y editing.

Lourdes María Contreras Félix: Resources, Investigation (casos internacionales), Writing – review y editing.

La participación fue globalmente homogénea entre los cuatro autores. José Wilson Gómez Cumpa lideró la concepción general y el estudio del caso peruano; las coautoras contribuyeron de forma equivalente en las demás tareas, con responsabilidades específicas según se indica

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses que puedan haber influido en la realización de esta investigación, el análisis de los resultados o la redacción del presente manuscrito.

RESPONSABILIDAD ÉTICA Y LEGAL

Este estudio se llevó a cabo respetando las normativas éticas aplicables en investigación en ciencias sociales, siguiendo los principios internacionales Se trabajó con documentos de archivo y fuentes secundarias, asegurando un manejo ético de la información, el respeto a los derechos de autor, y la adecuada citación de los materiales utilizados. Se ha garantizado que la interpretación de los datos históricos se realiza con rigurosidad y responsabilidad, sin distorsionar el contexto original

DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE UNTELIGENCIA ARTIFICIAL - LLM (Large Language Model)

Se utilizaron herramientas de IA generativa para apoyo en edición de estilo, reformulación de textos y organización de secciones/figuras, bajo supervisión humana. Los autores verificaron la exactitud de los contenidos, los datos y las referencias, asumiendo plena responsabilidad por el manuscrito final.

FINANCIAMIENTO

No se recibió financiamiento para el desarrollo de esta investigación.

CORRESPONDENCIA

ctapia@unicaribe.edu.do

REFERENCIAS

Acosta, F. (2022). Linking Nevada to Doughnut Economics. Sustainability (Switzerland), 14(22), 15294. https://doi.org/10.3390/su142215294

Alp Coskun, E. (2025). Exploring the trade-offs between carbon emissions, income inequality, and poverty: A theoretical and empirical framework. Energy Economics, 143, 108223. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108223

Amiel, L. (2025). Thriving in Balance: Navigating Doughnut Economics, Circular Economies, and the Green Transition. Geography Teacher, 22(1), 19-23. https://doi.org/10.1080/19338341.2024.2432274

Amsterdam Economic Board. (2025). Denim Deal. Recuperado de https://amsterdameconomicboard.com/en/initiative/denim-deal/

Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). Modelo de Economía Circular para Desechos Orgánicos en Zonas Turísticas. https://www.iadb.org/es/proyecto/DR-T1213

Bischoff, M. (2023). The Doughnut Economy and the State of the Socioeconomic System. GRIN Verlag.

Boffey, D. (2020, 8 de abril). Amsterdam to embrace “doughnut” model to mend post-coronavirus economy. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-model-mend-post-coronavirus-economy

Buser, A. (2024). From Doughnut Economics to Doughnut Jurisprudence: A Human Rights Perspective. Human Rights Law Review, 24(2), ngae002. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngae002

C40 Knowledge Hub. (2023, 23 de enero). Amsterdam’s City Doughnut as a tool for meeting circular ambitions following COVID-19?. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Amsterdam-s-City-Doughnut-as-a-tool-for-meeting-circular-ambitions-following-COVID-19?language=en_US

Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. (2021). Partners autorizados. EEGerencia. https://eegerencia.eu/blog/como-funciona-la-economia-circular-en-republica-dominicana/

Cattaneo, C., Lemos, M. M. H., Humpert, V., Montlleó, M., Tello, E., y Demaria, F. (2025). Ecological economics into action: Lessons from the Barcelona City doughnut. Ecological Economics, 236, 108667. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2025.108667

CEPAL. (2025). Economic Survey of Latin America and the Caribbean, 2025: resource mobilization to finance development. NU. CEPAL. https://www.cepal.org/en/publications/82264-economic-survey-latin-america-and-caribbean-2025-resource-mobilization-finance

Circle Economy. (2023). The Circularity Gap Report 2023. Circle Economy. https://www.circularity-gap.world/2023#download

Circular Procurement. (2025). Amsterdam Circular Strategy 2020-2025 - Buying the Future You Want. Recuperado de https://circularprocurement.ca/amsterdam-circular-strategy-2020-2025/

Crisp, R., Waite, D., Green, A. E., Hughes, C., Lupton, R., MacKinnon, D., y Pike, A. (2024). ‘Beyond GDP’ in cities: Assessing alternative approaches to urban economic development. Urban Studies, 61(7), 1209-1229. https://doi.org/10.1177/00420980231187884

Doughnut Economics Action Lab. (2020). Amsterdam City Doughnut. https://doughnuteconomics.org/amsterdam-portrait.pdf

Doughnut Economics Action Lab. (2021). A doughnut for water sector policy transitions. Recuperado de https://doughnuteconomics.org/tools/a-doughnut-for-water-sector-policy-transitions

Doughnut Economics Action Lab. (2023). Manos del Uruguay: Doughnut design case study. Recuperado de https://doughnuteconomics.org/stories/manos-del-uruguay-doughnut-design-case-study

EADIC. (2025, 12 de junio). Los indicadores de sostenibilidad ambiental. https://eadic.com/blog/entrada/los-indicadores-de-sostenibilidad-ambiental/

Ellen MacArthur Foundation. (2020, 2 de octubre). Shaping a sharing economy: Amsterdam. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/shaping-a-sharing-economy-amsterdam

EmpresaActual. (2025). ¿Qué es la economía del dónut o de rosquilla?. Recuperado de https://www.empresaactual.com/economia-donut-rosquilla/

Eriksson, M., y Filip, L. (2022). Towards a critical understanding of Doughnut Economics - The case of Tomelilla, Sweden.(http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1865125/FULLTEXT02.pdf)

Filipowicz, K. (2023). The social dimension of sustainable development. En Social Sustainability in the 21st Century (pp. 46-62). Taylor and Francis. https://doi.org/10.4324/9781003379409-6

Francart, N., Nøddegaard Hansen, R., Ernst Andersen, C., Ryberg, M. W., Kristenssen Stranddorf, L., y Birgisdóttir, H. (2024). The Doughnut Biotool: A tool to assess life-cycle biodiversity impacts from building projects. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1402(1), 012049. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1402/1/012049

GIZ. (2024). Guía para el Financiamiento de la Economía Circular en República Dominicana. https://www.giz.de/en/downloads/giz2024-es-guia-para-el-financiamiento-EC-RD.pdf

Gleason, T. (2025). Assessing pathways for pursuing coherence between local implementation of emerging alternative economic approaches and international investment law. Ecological Economics, 232, 108566. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2025.108566

Gómez-Álvarez, R., Pérez León, V. E., y Fuentes-Saguar, P. D. (2024). How close are European countries to the doughnut-shaped safe and just space? Evidence from 26 EU countries. Ecological Economics, 221, 108189. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2024.108189

Gucciardi, G., y Luzzati, T. (2024). Living in the ‘doughnut’: Reconsidering the boundaries via composite indicators. Ecological Indicators, 169, 112864. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112864

Guerrero, P. P., Sánchez, J. S., y Ocampo, J. A. (2024). An ethical-political analysis of the challenges of the socio-ecological transition in the face of the climate crisis. The International Journal of Community and Social Development, 28(2), 155-170. https://doi.org/10.1177/23982659241258661

Hjelmskog, A., Toney, J. L., Scott, E. M., Crawford, J. W., y Meier, P. S. (2023). Using the Doughnut Economics framework to structure whole-system thinking in socioecological wellbeing with multidisciplinary stakeholders: an applied case study in Glasgow, Scotland. The Lancet, 402, S15. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02057-3

Hoekstra, A. Y. (Ed.). (2011). The water footprint assessment manual: Setting the global standard. Earthscan.

INEI. (2024). Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023. https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/pobreza-monetaria-afecto-al-290-de-la-poblacion-el-ano-2023-15137/

INEI. (2025a). Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2024. https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/6344095-peru-anuario-de-estadisticas-ambientales-2024

INEI. (2025b). Perú: Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/sinia/archivos/public/docs/31-ods-inei-1-28.pdf

ISIGE. (2024). Doughnut Economics in Action: The City of Amsterdam Embracing the Model. Recuperado de https://blog-isige.minesparis.psl.eu/2024/03/05/doughnut-economics-in-action-the-city-of-amsterdam-embracing-the-model/

Khmara, Y., y Kronenberg, J. (2023). On the road to urban degrowth economics? Learning from the experience of C40 cities, doughnut cities, Transition Towns, and shrinking cities. Cities, 136, 104259. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104259

Microbank. (2025). Qué es la economía del dónut: más allá del crecimiento. Recuperado de https://www.microbank.com/es/blog/p/que-es-economia-del-donut.html

MINAM. (2023). Primer Informe de Transparencia Bienal (ITB) del Perú a la CMNUCC. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BTR1%20PERU.pdf

Ministerio del Ambiente. (2025). Ministerio del Ambiente impulsa la creación del Pacto Intersectorial por la Diversidad Biológica del Perú. https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/922694-ministerio-del-ambiente-impulsa-la-creacion-del-pacto-intersectorial-por-la-diversidad-biologica-del-peru

Oxfam. (2022, 17 de mayo). Is 'doughnut economics' too Western? Critique from a Latin American environmentalist. https://frompoverty.oxfam.org.uk/is-doughnut-economics-too-western-critique-from-a-latin-american-environmentalist/

Paskay. (2025, 11 de julio). Perú perdió más de 3 millones de hectáreas de bosques amazónicos entre el 2001 y 2023. https://paskay.pe/peru-perdio-mas-de-3-millones-de-hectareas-de-bosques-amazonicos-entre-el-2001-y-2023/

PBS NewsHour. (2021, 24 de abril). Amsterdam’s ‘doughnut economy’ puts climate ahead of GDP. https://www.pbs.org/newshour/show/amsterdams-doughnut-economy-puts-climate-ahead-of-gdp

Propuesta Ciudadana. (2024). Diversificación productiva y renta extractiva en el Sur Andino. https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2024/04/Diversificaci%C3%B3n-productiva-y-renta-extractiva-en-el-Sur-Andino.pdf

Raworth, K. (2017). Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st century economist. Chelsea Green Publishing.

Raworth, K. (2024, 29 de agosto). Women in Economics: Kate Raworth on Economics for the Living Planet. FMI. https://www.imf.org/en/News/Podcasts/All-Podcasts/2024/08/29/kate-raworth

Ribeiro, P., y Rodrigues, V. P. (2023). The Emergence of the Doughnut Economics in Policy: A Narrative Review. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.4092187